シリンクス音楽フォーラム 35

Review Performance

油井 康修

秋の夜長、ピアノの名手と共に

2001年から2002年にかけて、オペラの分野でとりわけ大きな企画が目立つ。中でもワグナーだ。秋にはミュンヘン・オペラの「トリスタンとイゾルデ」(これは既に新聞に評が出ていた)、そして何と言ってもベルリン国立歌劇場の「ニーベルングの指輪」全4部作。なぜか「トリスタン」はかつてフルトヴェングラーによる前奏曲を聴いて以来なんとなく興味があって、べームの全曲盤を買ったり(ちょっとイメージが違ってもう処分してしまった)、いまもろくに聴かないものの2組もあったりする。

「ニーベルング」の方は理想はバイロイトで聴きたいところだが(そういえば以前この機関紙にバイロイト評が載った事があったなあ)、時間的にも金銭的にも私にはとても不可能とすれば、これはいい機会だろう。それにしてもどちらも行きたい、でも高いだろうから片一方だけかな、などとあれこれ考えていたところ、いよいよ日程・チケット代などが分かってみて、一遍に気が萎えてしまった。何という価格であることか。清水の舞台から飛び降りる気持ちで「ニーベルング」全曲を聴いてやろうなどとひそかに覚悟を決めていたのが、ガックリしてしまった。

確かに高いといったって、恐らく興業側にとってみればこれでも黒字にならないのかもしれない、大変な事業なのだろう。しかし当方にしてみれば「ニーベルング」四夜ともなれば何回も汽車で通う費用も加わって来る。チケット代だけでは納まらない相当の額がかかるのである。大芸術を前にしてみみっちい話ではあるが、これも現実だ。20万からの金があればいっそヨーロッパヘ行けてしまうではないか。バイロイトならずとも本場の音楽会場で(たとえばムジークフェラインなど)聴くのもいいのではないかと実はこの辺で気が変わって、来年2月の寒中休み頃海外旅行費用の一番安い時期にヨーロッパヘ行ってしまおうかという気になったのである。

ところがところが、何と間の悪いことにアメリカの同時多発テロに端を発し目下アフガニスタンが戦争状態、海外航空事情等々はこの先どうなるやも知れず、どうも今回は見合わせた方が良さそうな気配だ。やれやれいろいろと気を揉んで何もなしか。ここへ来てまだ新聞に「ニーベルング」の広告が載る。やっぱりなかなか完売出来ない様子だ。でも今更ねえ、という目下の心境。

大計画もついえ去って寂しい事になったが、この秋「カラヴァッジョ展」もやって来ることだし、それに合わせて何かないかなと調べていたら、ちょうどその頃ブレンデルとルプーがやって来る。ちょっと時期遅れで東京ではまずだめだろうと踏んで少し周辺を当たったら、予想通り横浜と埼玉でチケットがとれた。

それにしても東京を会場とすると有名な演奏家は早く売り切れになるケースが多いが、しかし考えてみると別にその会場周辺に住んでいて聴きに行く人がそんなにいるはずもなく、郊外や近県から来る人もかなりいそうなのに、ちょっと中央からはずれるとなんでブレンデルクラスがしっかり後々まで売り切れずに残っているのだろう。実際当日の入りも7分位であったのだから。

今回はブレンデルの方にうちの奥さんも誘ってみた。ブレンデルは以前二人でモーツァルトの「2台のピアノのためのソナタニ長調

K.488」のレコードを随分楽しんだことがあり、どうかと言ったら行ってみる気になったようだ。うちの奥さんはさだまさしや最近はドリカム大好き人間で、クラシックは私に付き合う程度だが、気に入った曲があれば楽しんでくれるし、前回は少し古くなるが二人でクラウディオ・アラウを聴きに行き本当にすばらしい演奏会だったので、いわば彼女と行くのはツキがあるのだ。

[I]

アルフレッド・ブレンデルピアノリサイタル

2001年11月2日

横浜みなとみらいホール

ハイドン:ピアノ・ソナタ 第32番 ト短調 Hob.XVI-44

モーツァルト:幻想曲 ニ短調 K.397、ピアノ・ソナタ イ短調 K.310

べートーヴェン:ディアベリの主題による33の変奏曲 Op.120

横浜へ行ったら中華街へ寄らなくちゃあ。待ち合わせをして、雑誌に紹介していた海勝昌という店の売り物「ポーチェイファン(保仔飯)」に狙いをつけてまずは腹ごしらえに。これは香港の人々の家庭料理ともいうべきナベご飯の一種で、味付けした鳥肉・シイタケにショウガで風味を付け、たれをかけて少し蒸らしてからいただく。ウーン、家でも作ってみたい料理だ。塩味のスープ共々おいしくいただき、いざ出陣。

このホールは初めてだ。「みなとみらい」という広大な敷地の中に巨大な観覧車(夜来ると真っ先に目に留まる)やジェットコースターあり、高層ビルあり、美術館あり(ひょっとすると前に来たかもしれない)、そして音楽ホールありだ。何を目指しているのかちょっとまだよく分からない場所という感じ。さてこれはなかなか大きなホールで(2000人少し収容)正面にはオルガンが備わっており、舞台の向こう側にも座席があるのはサントリーホールと同じ、天井はこちらの方が高い。両サイドはわりに細かく仕切ってバルコニー風になっている。

私が聴いた正面の2階席はわずか7列でたいして幅がないけれど、2階席自体が舞台からかなり離れている。ピアノソロ演奏には少し大きすぎるホールという印象を受けた。しかし実際には音はそれほど遠い感じはしなかった。ただ少し納豆の糸のような具合に残響が残る様で、それが旋律ラインにかぶさるように聞こえる。ちょっと気になるし割に空席があったので、後半は1階のやや後ろ少し左に席を取った(きっとS席じゃあないかな)。

矢張り近い方が音はよりクリアではある。しかし中から高音にかけては相変わらずそれほど明瞭ではない。最初聴いたとき「これはスタインウェイではないのかな」とふと思った。ピアノの横に金文字で何か書いてある。べーゼンドルファーがあんな風だったが、でも文字の塩梅がチト違う。終わってから近寄って見てみたらMatsuoと書いてあった。日本のスタインウェイ代理店の松尾楽器店のことだろうが自分のところで作っていないピアノに名前をいれるのも珍しい。とにかくどうもピアノがまだ若いのかもしれない。または十分なりきるところまで使い込まれていないのだろう。

上に触れたモーツァルトのソナタ以来ブレンデルとは長いお付き合いだ。ただし実際に聴くのはこの日が初めて。モーツァルトは2人で弾いているのと相手がワルター・クリーンということもあるのか、正々堂々とした立派な演奏である。これをもってブレンデルはこういう傾向の演奏家かと思ったら、時に相当の肩透かしを食う。例えばこの日もプログラムに取り上げているハイドン。以前ハイドンのCDが出た時大好きな最後のピアノ・ソナタが入っていたので早速買って聴いてみたことがあった。

驚いたのは一緒に入っていたニ長調のソナタ、確かソナタアルバムにも収録されているものはずのものだが、これがすごい演奏、まさしくプレスト、疾風のごときだ。指定テンポは実際はアレグロ・コン・ブリオなのに。「へー、ブレンデルってこんな演奏もするんだ」と認識を新たにした次第、というよりなかなか曲者であるわいと思ったものだ。

シューベルトの即興曲集の時も随分びっくりした。はっきり言ってかなりクセっぽい演奏だ。ブレンデルの思いの丈は十分盛り込まれているのは分かるが、聴く方からすると共感しにくいものがあった。しかしまたブレンデルというとテレビで演奏を流したときの画面で見たあの表情が忘られない。あんなに思いを込め、しかも刻々変わる表情を見ていると、彼の脳裏に何が去来しているのか、こちらも思わず釣り込まれて考えてしまうほどであった。

以来演奏家が演奏中何を感じ何を考え弾いているのか関心を持つに至った次第だ。あのモーツァルトは「若き日のブレンデル」というシリーズの一枚で、彼に注目するようになったのはもう50代前後のブレンデルということになる。そう考えるとあのハイドンやシューベルトは実に若い。そういえば先頃出たシューベルトの後期ソナタ集も何か若々しさを感ずる。その点からもこの日の演奏はいかがなりや、という関心があった。

ハイドンの32番のソナタにあのニ長調のソナタの様なことは起こらなかった。実に普通に、そして一音一音が着実にハイドンのソナタの存在感を作り上げていった。ソナタ全体の楽章構成という点では、ハイドンの場合まだこのソナタの時期には定まってはいないので時にアンバランスを感じさせることがある。この曲も2楽章構成でそういう点では不十分なところがあるけれども、そんなことは感じさせることなくひたすら曲に集中させてくれた。ハイドンは素晴らしい、十分そう思わせられた。

勿論モーツァルトのピアノ・ソナタもべートーヴェンのピアノ・ソナタも言うまでもなく素晴らしい。そしてハイドンのピアノ・ソナタにもおおいに独自の魅力がある。曲数も50曲ほど、決して見劣りしない。それにどういう訳かちょうどこのソナタの前後、1760年代後半から1770年代前半という、ハイドンの作風の時期区分からいうとどうなるのか専門的には分からないが、晩年とか絶頂期とかそんな時期ではないこの時期のソナタに面白いものが多いのだ。

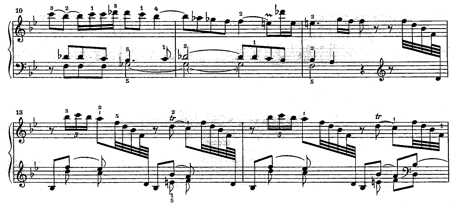

以前ハイドンのソナタ全体に目を通そうとして始めから順に弾いていき気に入ったものには○を付けていったら、この辺が○だらけになった。私がハイドンのソナタに特に感じる魅力は、リズムの面白さだ。これは初期から晩年まで共通に見られるように思う。細かい音符による速いパッセージとそうでない部分との組み合わせにはハイドン特有のものがある(譜例1)。ブレンデルは特にそこを強調している訳ではないが、そういった魅力も十分味わえる演奏であった。

譜例1

ついで演奏されたモーツァルトの幻想曲は、次のイ短調ソナタへの転換の役割を与えられたものか。最初からペダルを利かし、いささかスケールの大きい「近代的な演奏」となっていたようだ。モーツァルトのイ短調ソナタ、この曲を前にすると私たちはどうしてもこれは特別なソナタだという捉え方をしてしまう。何かが起こるそんな予感を持ってしまう曲だ。

しかしここでもブレンデルは、実に素直にと言うべきか、特に気負うこともなく坦々と曲を弾き進んで行くようだ。強いていえば第2楽章の始めあたり、幾分意欲的な表現をとろうとしている感じが伺え出したが、それだけだった。勿論その後の展開部の盛り上がりにも欠けるところはなかったし聴き手を満足させる演奏だったが、「特別」というほどのものではなかった様に思う。本当はもっと演奏中の彼の表情を見たかった。しかし思いのほか席が舞台から遠かったのと、最近とみに視力が落ちてきているのとで、時々顔を左右に振りながら弾いているのは分かるが、細かいところはよく見えなかった。

それにしてもブレンデルに限らず向こうの演奏家たちはどうして顔を左右に振りながら演奏するのだろう。ある年齢以上になってくると、そうするとホオがブルブルするのだ。うちの奥さんは丁度舞台の向こう側のピアノを真下に見る席で、手元はピアノの蓋に遮られて分からないが顔はしっかり見えたようだ、実にいい表情で、特に笑顔で弾いているときがよかったという。随分ブレンデルがお気に召したらしい。

今回の演奏でディアベリ変奏曲が入っていたのには、実はおやっと思ったのである。だいぶ前にブレンデルの実況録音盤でこの曲のレコードが出て、これは随分話題になったものだ。聴いていてなかなか熱気を感じさせる演奏だったように思う。この曲は内容的にじっくり聴かせるところもあるが一方かなりテクニックを要するところもあって、演奏家として脂の乗っている時期に弾いて欲しい曲だ。あのレコードは丁度そういう時期のものだったのではないか。あれからさらに何かを加えもう一度世に問うてみたいという気持ちが彼にあったのだろうか。

それにしてもべートーヴェンはよくもこれ程の大曲を生み出したものだ、よくも次から次へと新しい曲想が繰り出されて来るものだ、などと思いながら聴いているうちに何とは無しにバッハのゴールドベルク変奏曲を思い出した。そう、これに匹敵する変奏曲といえばそれくらいしかない。曲の構成という点ではバッハの方ががっちり出来ているだろう。建築的で見事としか言いようがない。ディアベリはそういう意味の構築性はどうなのか。別種の構成を持っているのか、ちょっと勉強不足で分からない。

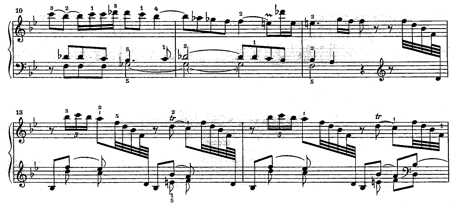

面白いとはいってもさすがに途中少々疲れて来る。丁度その辺りでいよいよ頂点に差しかかるハ短調の変奏が始まる。第29変奏、第30変奏、そしてとうとう第31変奏へ。ブレンデルの演奏もしっかと聴き手の心を捉えた(譜例2)。この深みから一転して解放へ、第32変奏のフーガが高らかに打鍵される。最後にたどり着いた第33変奏もしっとりした大変素晴らしい曲だ。ブレンデルはかなり遅いテンポで、終曲感を強調した演奏になっていた様に思う。私としてはゆったりしてはいてももう少し舞曲風なのがいい。3拍子で曲想もTempo di Menuetto moderatoとある。

譜例2

正直なところ、聴き終わってもなぜブレンデルがもう一度ディアベリ変奏曲を取り上げたのか、その理由はよく分からなかった。案外それほどの理由はなかったのかもしれない。いや、そうではなかったかもしれない。しかし演奏そのものはなかなか味わいのあるものだったし、なかでも第31変奏は満足すべきものであった。

今回ブレンデルを聴いて強く感じたのは、彼が70歳の弾き手であるということだ。もう少し若かったらモーツァルトのイ短調ソナタはいささか違っていたのではないか。また技巧の衰えが特に目立ったという訳でもないが、ディアベリでは爆発的な力強さを感じさせるところはなかったし、テンポもプレストに至るような表現は見られなかった(実際にプレストというテンポ記号のところもあるのだが)。

以前のような大胆な表現を求める姿勢は後退し、楽譜のままに表現し味わうべきものを味わわせていく、そんな風になっており、それが70歳の表現だったのだ。舞台の出入りの際も、時に少し腰が曲がって見えることもあった。アンコールもなかった。もっとも聴く方にしてもディアベリの後はもう終わりでも異論はないが。今回こんなだからといって、いわゆる悟りの境地というまでには至っていない様に思う。過去のブレンデルからすると、ひょっとしたら又何か飛び出して来ることも無きにしもあらずか。

[II]

翌日は目黒の庭園美術館で「カラヴァッジョ展」を見ることから始めた。上野の都立美術館が9時半始まりだったので、こちらも同じだろうと行ったところが何と10時からで、最初からちょっと空振り気味になってしまった。庭園前の道路沿いの小さな公園(という程もないが)で、石に座ってしばらく待っていた。

美術館のあるところは広大な庭園の中で、そこはいかにも手入れが行き届いている感じだったが、そのすぐ外の公園は弁当の入れ物は落ちているわ、新聞紙は散らかっているわで、庭園だけ大事にしてもなあと思ってしまう。ここはもともと皇族の住居(広大な庭付きの)で、その建物を美術館に利用しているものだ。従って風情があるといえばそう言えるが、ゆっくり絵を鑑賞するには少々狭いともいえる。

今年のイタリア年の一環として開かれたこの「カラヴァッジョ展」、実は私もこの人物についてはよく知らなかった。宣伝を聞いたり目にするポスターの絵がなかなかのもののようで、これは見ておきたいということになったのである。17世紀初頭のイタリアの画家、人殺しで逃げ回りその途中でわずか30代で亡くなった人物、なかなか話題をふりまいている画家ではある。丁度音楽の方では妻と愛人を殺したカルロ・ジェズアルドがいい相手か。

それにしても絵を見る限りでは話に聞くような荒々しい人物とはとても思えなかった。ポスターに取り上げられている「果物カゴを持つ少年」(手元にカタログがないので画題は大体のところ)は、実にやさしく柔らかな雰囲気が絵の上に漂っている。少年といっても首が長くしっかりしていてその回りの肩の辺りの隆々とした筋肉共々、なんとなくシルベスター・スタローンを思い起こさせるところが面白い。そしてこの少年もスタローンの様に優しい雰囲気を感じさせる。

それにしても写実の度合いも実に見事で、果物カゴを見ていると静物画のシャルダンを思い出してしまうが、写実度だけ比べても全く見劣りしないだろう。写実の力を基礎において、代表作の一つ「エマオの晩餐」や「ヒエロニムス」に見られる光とバックの闇とのコントラストに彼の表現の秘密があることは確かだ。光と闇を生かした表現方法というとレンブラントがすぐに浮かんで来る。それにラ・トゥールも忘れてはなるまい。二人共カラヴァッジョよりすぐ後か少し後で、恐らく彼の影響を受けていると思われる。

ラ・トゥールは実物を見たことがないので何とも言えないが、いくつも見たレンブラントについてはカラヴァッジョと比較が出来る。私の見たところ、同じように背景に闇を置くが、二人の闇ははっきり違う。レンブラントはこうしてカラヴァッジョと比較すると、闇はあくまでわずかな光で浮き上がって来る人物なりなんなりを描くための手段と言える。ところがカラヴァッジョは、背景の闇自体が美しい。実に美しい。つまり黒が美しく描かれているのである。黒にも濃淡があるのだ。

こういう闇は初めて見た。その中に浮き上がる人物もレンブラントとは違うが、キリストにしろヒエロニムスにしろ実によく描けている。ただレンブラントのほうがやや内面性を強く感じさせるか。他に気づいたところは輪郭線が少しねっとりした感じに出てしまうところがあり、後の油絵とそこのところは質感が異なる。ウーン、大変な画家だ。よくも今まで知らずに来たものだ。そんな画家が10枚ほどとはいえ、よくぞ日本に来てくれたものだ。

[III]

ラドゥ・ルプー ピアノリサイタル

2001年11月3日

彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第27番 ホ短調 Op.90

エネスコ:ピアノ・ソナタ 第1番 嬰へ短調 Op.24-1

シューベルト:ピアノ・ソナタ 第19番 ハ短調 D.958(遺作)

さいたま芸術劇場は二度目だ。ここでピアニスト「100人が弾く10年」という企画を以前からやっており、前回ここで聴いたヴァレリー・アファナシェフもこの企画の一つだったのだろう。今回はラドゥ・ルプー。彼の演奏を初めて聴いたときは大変衝撃を受けた。シューベルトのピアノ・ソナタト長調のレコード。昔大学時代にクラブ部内発表会で高橋さんがこの曲の第1楽章を弾き、以来、この曲は私の頭の隅に住み着いてしまった。

ルプーは第1楽章をゆっくりしたテンポで弾き始める。たっぷり気持ちを込めて弾き進め、展開して行くと共にその美しさがこちらの心に染み入ってくる響きだ。これは忘れられない一枚となった。ところがその後もしばしばルプーの新盤を買って聴くと、どうもト長調ソナタは彼の本来の弾き方とは少し異なるのではないかと思うようになって来た。その後のシューベルトやシューマンなどを聴いていると、むしろト長調ソナタのようにそんなに構えて弾く感じはなく、ごく普通に、聴き様によっては割にさっぱりと弾いているとすら言える。

案外平凡そうな弾き方だなあと最初は感ずるのだが、しかしこれが又違うのである。繰り返し繰り返し聴いていると、次第に微妙な表現がにじみ出て来るように聴こえ始めるのである。こうなるとちょっとやめられなくなってしまう。こうしてシューマンのフモレスクは何度も何度も聴いた。こんな風にルプーを見ていたので、実は実際の演奏を初めて聴いて一度で分かるのか不安はあった。

さて演奏会場は前に来たことがあるはずなのに何ということか、遅刻してしまったのだ。そもそもこの日のスタートが美術館でずれてしまって予定が遅れがちだったうえに、芸術劇場近くで降りる駅の路線をうろ覚えで勘違いしてしまった。そうはいってもそんなに離れてはいないので直ちにタクシーに飛び乗ったのだが、これまた丁度雨模様、午後4時というのにもう黄昏時のようで、車もラッシュ模様になり、会場に着いたときは始まって10分近くたってしまっていた。ウーン、最近は30分以上前に駆けつけるように務めていたのに。かくして最初に聴いたのは2曲目のエネスコからだった。

ルプーがいすを引き寄せ弾き始めた姿を見て、あれっと思ってしまった。この姿って誰かに似ている、そう確かカリカチュアか何かに描かれたブラームスそっくりだ。もう少しスマートなイメージを持っていたが、それは若いころの写真から来るものか、ご本人のだいぶボッテリしている体型もブラームスっぽい。背のあるいすを使って(後で朝日新聞評に載った4日のサントリーホールの時も背もたれのある椅子が写っていた)、その背にもたれるようにして、ゆったりと腕を伸ばし何か耳を傾けるような、そして音楽に寄り添って歩むような風情で弾いている。

ブラームスはパイプを口にしていたかな。しかしそれにしてもあの姿に実によく似ている。ルプーってもうこんな風な晩年を迎えるような雰囲気をだす年齢だったかしら。外は雨、聴衆はこのやや薄暗くこじんまりした空間になんとなく閉じこめられている感じで、静かにしっとりと音楽に浸っている一時の中にいる、そんな気分になる。

エネスコは初めて聴く曲、ルプーの母国の作曲家ということで取り上げたのか。そういうような共感もないではなかったが、むしろ曲は郷愁を感じさせるものというより多分当時としては割に前衛的な気分の方が強い曲ではなかったか(作曲は1924年)。サントリーホール評では吉田秀和さんが「前世紀初めの印象派その他の流派の響きが交錯する中で「自分の音」を求める真剣な模索の跡のような力作」と書いている。第1楽章の重くゆったりした出だしや第3楽章のちょっとラヴェルの「絞首台」(夜のギャスパール第2曲)を思い起こさせる連打と共に展開するゆるやかにして少し冷たい響きに、この曲に何かしらの雰囲気があることを感じる。

しかし一方でこういうタイプの曲は、確かに雰囲気や気分はあるが、これといったすごく引き付けられる部分が乏しいのも事実だ。それは多分旋律に関わることだろうと思う。次のシューベルトはまさしくこの旋律で決定的に私たちを引き付ける。あの曲といえばこのメロディーがすぐ浮かぶ、ということだ。エネスコの曲は勿論一回しか聴かなかったとはいえ、後で思い返しても漠然とした雰囲気ぐらいしか浮かんでこない。

印象派といえばドビュッシーだが、彼の作曲は和声というか曲の響きに大変重点が置かれていると言っていいだろう。しかしそのドビュッシーでも、旋律の生かし方にすごく神経を使っている様に思う。彼の旋律はどちらかというと断片に近い物が積み重ねられているという感じだが、それをいかに印象強く聴かせるかに工夫がこらされていて、節約的に魅力を出している。エネスコではもっと別の聴き方が必要なのか。

この日のメインディッシュは何と言ってもシューベルトのソナタだろう。晩年(といってもまだ30代)の遺作の最初の曲。吉田さんも名演と讃えていたが、ここさいたま芸術劇場での演奏も実によかった。厚めで温もりのある響き、バランスのあるデュナミーク、美しい旋律、素晴らしかった。あのト長調の様な演奏ではなく、第2楽章が普通よりさらにゆっくりしたテンポだっただけで、後は演奏自体はそれほど変わったものではなかった。いわば「真実は細部に宿る」といった方向の演奏だろう。そういうアプローチの点では同じこの会場で聴いたアファナシェフのシューベルトのト長調ソナタは、出だしからアファナシェフの音楽でござい、と聴こえるものでまさに対極にあるものだ。

この曲では特に私が好きなのが第4楽章だ。シューベルトという人は確かに美しい旋律をたくさん作り出したが、その際単に美しいというだけでなく、時にかなり「格好良さ」ということにこだわっていたのではないか、それとも自然にそういう表現を生み出していったのか。大向こうをうならせる「カッコイイ」旋律(いささかミーハー的だがそういう感じ)、というと少しオーバーか。それが良いリズムに乗って来るときはもうこたえられない。第4楽章の中にそんなところがある(譜例3)。ここも大いに満足だった。

譜例3

しかしこのような晩年の名曲でも、実は私にはいささか不満というか、まだ納得仕切れないものというか、多分まだ十分理解出来ていないものがあるのだ。シューベルトはソナタの作曲に当たり、相当力を人れて頑張っている、もっといえば心血を注いでいる、といえばよいか。でもそれってシューベルト自身なかなか満足がいかないということの現れともいえるのではないか。

現にこの曲でもしばしばべートーヴェンが引き合いに出され、シューベルトの言わばべートーヴェン・コンプレックスが云々される。果たしてそれは乗り越えられたのか知らないが、たしかに彼のソナタは素晴らしく、あちこちに魅力的なところがちりばめられているのだが、又一方部分部分になにかしっくりしないものが時々感じられるのである。

そもそもソナタ形式というのが彼にあまり合っていないのではないか。彼独自のソナタ形式を生み出したとも言えなくもないが、どうもそうではないと思う。彼のソナタを聴いているとマーラーの交響曲を思い出す。マーラーもすごくいい、と思うところと、これはなんだ、ただのつなぎ部分かというようなところが見受けられる。ルプーを聴いていてもその辺の私のモヤモヤはまだ晴れなかった。

この日の演奏で最も驚くべきは、実はこの後やって来た。アンコールの最初は同じシューベルトの「楽興の時」から第2曲変イ長調、先程「真実は細部に宿る」と言ったが、曲のすべてがその「細部」であったとしたら、これは何と言えばよいのか。それほどにこれは心に染み入る演奏だった。かくして私たち聴衆はルプーと一緒にこのほの暗い閉じた空間の中でシューベルトの世界に融け込んでいた。

続いて同じくシューベルトの即興曲集作品142番第2曲、またも変イ長調。バックハウスのカーネギーホール実況録音盤の中で矢張りアンコールを求められて和音をまさぐっているうちにこの曲が出て来る印象的なところがあり、以来この曲のファンになってしまったが、これまた最初の1音から最後の1音まで、実に瞑想的な境地に誘われて行ってしまった。シューベルトはソナタよりもこういう小品にこそ彼の本領が十全に出ているように思う。全く一分の違和感もなくそれはシューベルトの世界だ。

もう場内の明かりもついていたが拍手が鳴り止まず、もう一度椅子に座ると、私たちがルプーによってさらに音楽の深みに沈んで行ったのが最後の曲、彼のスタイルはいまや完全にブラームスそのものであった。作品117番の第1曲のインテルメッツォ。矢張りバックハウスやケンプで何度も聴いて親しんでいたつもりだったのが、ルプーはこの曲の真の姿を示してくれたといえようか。はるかに遅いテンポで、しかも少しも無理がなくあたかもこの曲は最初からこういうテンポで書かれていたかのように弾かれた。変ホ長調で始まっても決して明るさはなく、やがて短調に移るのも当然の如く曲は進む。けだるく、物憂く、憂欝な、そして音楽が語る真実に私たちは近づいたのだった。

あれから1週間、ブラームスのインテルメッツォの響きが頭から消えない。すぐ影響されて、またぞろ楽譜を引っ張り出してこの曲をなぞって見るが、あの世界は戻ってこないなあ。

(2001.11.9了)