シリンクス

音楽フォーラム

No.30/31

1999年 春・夏/秋

目 次

●レビュー 演奏会 油井 康修 時を越えて、三十年の後に出会うこともある

●レビュー 演奏会 油井 康修 ピアニスト二題・大家そして新進

●レビュー 演奏会 北岸 恵子 宗教曲を超えた人間讃歌−マタイ受難曲

●ジャズ・ピアニストから見た「皇帝」 大久保ゆかり

●音楽と私 大久保ゆかり

●ピアニストはなぜ暗譜するのか 井上 建夫

●コンサート・オン・エア (19) 高橋 隆幸 ポリーニの成熟

●ピアノよもやま話 森田 裕之 自動オルガン編

●続・私の海外滞在と音楽(3) 北岸 恵子

アメリカ ペンシルベニア州フィラデルフィア(1986年8月〜1988年5月)

●シリンクス ルームミュージック No.3 “音楽はことばを語る”

●編集後記

HOME

E-mail:mitsuyu□yo.rim.or.jp

(□を@に変えて送信下さい)

(C)Copyright 1999 SYRINX

目次へ

Review / Performance

油井 康修

時を越えて、三十年の後に出会うこともある

大阪ハインリッヒ・シュッツ合唱団

1998年11月3日

東京カザルス・ホール

イル・ジャルディーノ・アルモニコ

1998年11月22日

長野県民文化会館

寒冷地手当というものをご存じだろうか。多分関西ではないのではないかと思うが、どうだろう。長野県のように冬の寒さが厳しく暖房費にかなりの金がかかるところではこういう手当が支給される。以前はなぜか八月末に支給されていて、そろそろ六月のボーナスが底をつき懐がさみしくなったとき実にいいタイミングでお金が入ってきたものだが、最近十月支給に変わりこの収入のリズムが狂ってしまった。しかし今度は逆に干天の慈雨とまではいかないが、干天の小雨位にはなり、十二月のボーナスまでのつなぎになるという新しい意味合いを持つことになってきた。金がはいるとすぐ飛び出したくなってしまうのは貧乏人の情けないサガだが、丁度東京にレンブラントが来ていてこれは見てみたいなという気分になり出掛けたものだった。

本当のところは、レンブラントという画家の絵は私はいささか苦手なのだ。どうも立派すぎるというのか、大人すぎるというのか(これはあまり的確な表現ではないが、近寄りがたい雰囲気が強いという感じか)、いずれにせよ親しみが沸きにくい画家であった。「あった」と書いたが、今回のレンブラント以後ちょっと変わったのである。場所は新宿の伊勢丹、「レンブラントと巨匠たちの時代展」と銘打ってカッセル美術館の門外不出の至宝「横顔のサスキア」を中心にした展覧会だ。この門外不出というところに今回なんとなく気が引かれるところがあった。

「サスキア」はいづこにせよこれまで行われた大規模なレンブラントの回顧展でもほとんど出品されたことがないそうで、今回日本に貸し出すことについてもかなり議論があったそうな。ちょうど所蔵先のカッセル美術館が改装ということで、日本では千載一遇のチャンスだった訳だ。最もこんなことをいろいろ書いているが、「サスキア」という作品があるということ自体実は私は知らなかったのだから、前置きはこのくらいにして、とにかく作品の印象を綴ってみよう。

今まで見てきたレンブラントのイメージからすると、この作品は大分異なったものだ。赤系統の色をふんだんに使っているし、サスキア自身もかなり着飾っている。そこに明るい華やぎがみうけられる。それもそのはず、この絵はレンブラントが彼女と結婚したころに描かれたものだからだ。つまり21歳の花嫁を花嫁として描いたものなのだ。こういう華やぎは今までレンブラントの絵ではみたことがなかった。ほおから耳にかけての赤みは、若き花嫁の初々しさを表現して余す所がない。レンブラントの彼女に対する暖かな愛情が透けて見えてくるようだ。

そして顔を作り上げているそれぞれの部分、その描き方を見ていてレンブラントの人柄まで伺えるようで、初めて彼に親しみを覚えてしまった。鼻はパスカルではないが、もう少し高かったら(本当は長かったらと言うのが正しいようだが)、唇ももう少し厚みがあったらと思うのだが、彼の力量を持ってしたら理想的な形を描くことはそれほど難しいことではなかろう。しかしそうは描かなかった。そこに何ともいえず引き付けられるものを感じるのである。勿論サスキア自身が描かれたような顔立ちの人だったのだろうが。世に残る絵画としてはどちらの描き方をした方がよかったのだろう。となりにあったもう一枚のレンブラント、晩年の自画像を見ていると(これも素晴らしい、しかし重い絵だ)、サスキアをこう描くのがレンブラントだというように思える。

[I]

大阪ハインリッヒ・シュッツ合唱団/指揮 当間修一

1998年11月3日/東京カザルス・ホール

ジョスカン・デ・プレ:オケゲムの死を悼む挽歌

ロッティ:十字架にかけられ

プーランク:ロカマドゥールの黒いマリアヘの連祷

A.ペルト:マニフィカト、スターバト・マーテル

柴田南雄:宇宙について

レンブラントには満足したが、せっかく東京まで出てきてこれで帰るのはもったいない。調べてみるとカザルス・ホールで面白そうなものをやっている。ちょっと足を向けてみることにした。「大阪ハインリッヒ・シュッツ合唱団第5回東京定期公演」、日本でシュッツの名を冠しているのはなかなか大胆だが、それなりの自信はあるということか。関西の音楽団体だから、既に何回も聴いているシリンクスの方々もいることだろう。それにしても大阪の団体、京都にいたころは聞いたことが無かったなあと思ってパンフレットを開いて見れば、なるほど1975年頃から活動とある。演奏はなかなかよかった。曲目もルネッサンスから現代までと、プログラムでも誘われる。

今回の一番の収穫は、初めて柴田南雄氏の作品を聴けたことだ。柴田氏はもう3年ばかり前に亡くなっており、この「音楽フォーラム」でも21号で高橋さんが追悼文をのせている。大学に入ってまずとびついた音楽書というと柴田南雄著「西洋音楽史 第4巻−印象派以後」、当時ドビュッシーに入れ込んでいてそこから現代音楽を臨もうとしていた私にはうってつけの本で、まさしく高橋さんが言うとおり「我々の学生時代、現代音楽に取り組もうという場合にはこの本はバイブル的存在であった」。またラジオの音楽解説でも柴田氏のものは特に説得力を感じて熱心に聞いたものである。一方彼は作曲家でもあるということは知っていたが、聴く機会は無かったといっていい。今から30年も前には日本の前衛作曲家の作品などとてもレコードにはならなかったのだ。

ようやくにして彼の曲を聴くチャンスに巡り逢った訳だが、さて曲は「宇宙について」という、七章からなる合唱曲だ。題材はインドや日本の天地創造神話、民族歌謡、果ては華厳経からも採られており、まさしく該博にして深い知識を駆使し得る柴田氏ならではのものだ。しかしかつては十二音技法を用いるなど前衛作曲家といわれた柴田氏からはいささか変容しているようだ。作曲年代も1979年。曲は題材からも想像付くように幅の広い作風を感じさせる。クライマックスは最後の第7章 華厳経、曲も断然長い。何といっても演奏形態に工夫が凝らされており、ステージで歌うだけでなく、客席まで降りてきてそこにとどまって歌い、また移動しながら歌う。歌といっても殆どお経だ(華厳経というのだから当然だ)。単に歌に取り囲まれているというのと異なった雰囲気が醸し出される。一種異様な迫力は想像が付くところだろう。

この部分が作曲者の一番力の入ったところであることは間違いない所だろう。しかしそれが美しいかというとまた別問題だ。もっとも「美しい」ということも、何を持って美しいかは議論の分かれる所ではあろう。しかし私としてはそこにはいささかこだわってみたい気がする。「華厳経」のような作曲スタイルは一つの実験として有り得ると思う。柴田氏の前衛性とでもいうものはここにしっかり存在し続けていよう。しかし前衛そのものが即音楽的価値という訳ではない。そこに新たな音楽美が生み出されたとき、その曲は永遠の価値を持つに至る。もっともわたし自身この曲を十分判定出来るほどの耳をそなえているかと言われると自信はないが。それと題材から考えると、柴田氏の求めているのは前衛では無く、人間の原初にさかのぼりそこにある根源的な何かを音楽で表現しようとしているものであるように思う。そんなことを併せて考えると、面白い曲ではあったが、さてどう評価したものかとも、ふと思ってしまう。

[II]

イル・ジャルディーノ・アルモニコ

1998年11月22日/長野県民文化会館

ロック:組曲「テンペスト」

ビーバー:「戦争」

バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番 ニ長調 BWV.1050

ヴィヴァルディ:「四季」

バロック音楽の世界では、時々随分話題をふりまく演奏家が出るようだ。かつてリコーダーのブリュッヘンは「ビート感覚」の演奏家などと言われたはずで、しかも彼が指揮に転じてからもその演奏はいろいろと話題を呼んでいるし、今も呼んでいる。アーノンクールもバロックの室内楽から始めて、今やオーケストラの指揮者としても押しも押されぬ存在だ。これは特定の人物ではないが、最近の古楽器の演奏もその広がりはコレギウム・アウレウムが登場したころから予想もつかない所まで来ている。さて現在のところは?「イタリア・ミラノから凄いヤツらがやってくる!」これがイル・ジャルディーノ・アルモニコのちらしのキャッチフレーズだ。さしずめ今一番注目を集めているバロック演奏家はこのグループだろう。それにしても「凄いヤツら」は、クラシックの世界ではいささか物騒な言い方だ。しかし演奏を聴くとそう言いたくなるのも無理からぬと思ってしまう。ではどんな演奏なのか。

実はこのグループのことをいささか聞き付けたとき、バッハのブランデンブルク協奏曲を紹介していたので早速手に入れて聴いていた。この曲は私のお気に入りの曲で(バッハの才気煥発さがよく出ていて、傑作の名にふさわしいと思う)、いい演奏だとか、注目すべき演奏だなどといわれると、とにかく聴いてみようとすぐ手が出てしまう。確かにアルモニコの演奏はいささか風変わりなところはあるかと感じたが、それでもバッハの骨格がしっかりしているせいか、「凄いヤツラ」とまでは感じなかった。この日のヴィヴァルディを聴いて、この言葉に納得。思えばヴィヴァルディこそ彼らの出身国の作曲家、まさに思い切った挑戦が可能だったのだろう。

ヴィヴァルディの「四季」というと私が中学生のとき買ったもので、わが家のレコード棚に収まった3番目か4番目のレコードだ(実際は当時レコード棚などなかったが)。発売になってからまだそれほどたっていないあのイ・ムジチ(vn フェリックス・アーヨ)の演奏、実のところまだその頃私はまだヴィヴァルディという作曲家もほとんど知らず、このレコードがその後のバロックブームの火付け役になり、不滅のベストセラーになろうとは予想もしなかった。

いずれにせよイ・ムジチの演奏が「四季」については私の基準になっていたということだ。バロックという言葉が「不完全な形の真珠」に由来し、何かイビツで歪んだ物をさすということは、ずっと後になって大学時代に音楽書を読みあさっていたころに漸く知った知識だが、当初は「春」や「秋」、「冬」の第2楽章などの印象が強く、美しい旋律や快適なリズムに心引かれていたので、「四季」の中にバロック的要素を発見したのは大分たってからだった。「夏」や「冬」の第1・第3楽章こそまさしく「バロック」そのものだと感じ出したのだが、それはイビツで歪んでいたと言い切れるか分からないにしても、極めて異様だということは確かだ。

そもそも音楽の場合普通にいうバロックの概念がぴったり当てはまるかは疑問無きにしもあらずだ。音楽が思想的に芸術全体をリードするような先駆的な働きをするということは余りなかったようだし、バロックも他の芸術分野の概念を借用した所があるようだ。この点の詮議は別にしても、とにかく「四季」の中には異様な音楽が織り込まれている。多分他のさまざまなバロック音楽を聴くということが積み重なってその異様さが見えて来たのだろう。それはあの激しいリズムの効果だ。美しい旋律とこの激しいリズムの対比!このリズムは私にはひたすら効果音として聞こえてくる。前回のレヴューでストラヴィンスキーを取り上げた時、ペトルーシュカが効果音の積み重ねで出来ているのではないかといったが、実はその時頭に思い浮かんでいたのがヴィヴァルディの「四季」だったのである。しかし少し先を急ぎ過ぎたようだ。アルモニコに戻ろう。

彼らの風体や行動の仕方もいささか普通の演奏家と違っている。男性はまあ普通だが、女性の中には今はやりのダラシナ系の服装の人がいたりする。演奏が始まる前や演奏の合間(休憩時間)に演奏者はあまり舞台に出て来ないものだが、彼らにそんな気はないらしい。ヴァイオリントップのエンリコ・オノフリ氏はヴァイオリンにマフラーのようなものを付けていて、それを首に巻いて楽器を固定する、こんなの見たことない。調弦も変わっている。普通に全体でやることもあるが、オノフリ氏が各奏者と一対一で合わせていくのだ。指揮者はジョヴァンニ・アントニーニ氏、ただし演奏者でもあり、ブランデンブルクではトラベルソを吹いた。

間宮芳生氏の新聞評(朝日新聞)によれば、カザルス・ホールではヴィヴァルディの協奏曲でリコーダーを演奏したそうでこれが聴衆をうならせたとあるが、トラベルソの方は音量が小さく聴き取るので精一杯だった。この人で驚いたのはその指揮振りだ。体の中にムチのようなものが入っているのか、例えるならば丁度ディズニーのアニメの登場人物・動物の動きそのものなのだ。しなやかにして滑らか、かつ芯も入っている。あれはスクリーンの中だけと思っていたのに、現実の人間があのような動きが出来るとは思いもよらなかった。曲の変わるたびに演奏者の配置もよく変わった。単にソロ楽器が入るためばかりではない。

こんな訳でなにかと目に付くことの多い演奏団だがさて演奏の方は。最初のロックから「これは」と思わせるものを感じたが、特にある楽章で最弱音(pp)(テンポもアダージョかなにか遅いもの)で演奏されるものがあったが、これが見事だった。ヴァイオリン族で弱音を奏すると、ややもするとカスカスした音が目立つものだが、そんなこともないしとりわけppを完全に保っている所がすごい。それだけに次ぎにくる楽章への飛躍が大きくなるというものだ。ビーバーの曲は戦争のいろいろな場面を描写風に描いた小曲を綴ったものだが、オノフリ氏が全てに日本語で「剣のトレーニング」とか「死者への哀悼」とか付け加えていたのは大変なサービスだ。

ヴィヴァルディはまずテンポが速い。イ・ムジチでは四分の四のところ、おおむね二分の二という感じだ。指揮者を見ても細かく拍子は取っていない。それに大きな流れに力点を置いた指揮振りだ。一方細部ではイ・ムジチなどと違っていて「おやっ」と思わせられることもあちこちにある、「春」の最初に鳥の鳴き声を模したところがあるが、普通は曲の拍子に合わせた弾き方をするのに、オフノリ氏は手を離れた風船のように自由に弾いている等々。テンポが速い分曲は割合早く終わってしまった感じだが、面白いと同時に実に疲れたヴィヴァルディだった。間宮氏が「なにかゲームを楽しんでいるという風でさえある」とは言っているものの、それ以上に私には刺激の強い演奏だった。用意していたアンコール曲も終わり照明もついておしまいかと思いきや、拍手がいまだ鳴り止まず、またぞろ楽器を持ち出してヴィヴァルディをもう一度やってくれた。イタリア人の愛想のよさだろうか。(1999.3.30)

目次へ

Review / Performance

油井 康修

ピアニスト二題・大家そして新進

アナトール・ウゴルスキー ピアノリサイタル

1999年4月15日

東京オペラシティコンサートホール

及川浩治ピアノ・リサイタル

1999年4月27日

上田市文化会館

1999年は1月から4月まで、実によく東京に出て行った。私用、公用、その他大小取り混ぜて十回程も行っただろうか。2・3月は担任の仕事から解放されて、少し背中に翼が生えたかのようだ。演奏会も機会を見て結構聴きに行ったが、特によく行った三月には演奏会の方は目ぼしいものが少なく、美術展の方が面白いものが多かった。それでも中にはピーター・ブルック演出の「ドン・ジョヴァンニ」のように相当話題になったものもあったし(これは1月)、わたしにとっては初めて聴いた小沢征爾の演奏会も興味深いものであった。しかし今回はそれらは置いておき、ピアニストのものを二つ取り上げて見たい。このところピアノの演奏会というのにあまり行っておらずちょっと聴きたいなあと思っていたところが、ちょうど目に触れたウゴルスキーのティケットが手に入ったからだ。

[I]

アナトール・ウゴルスキー ピアノリサイタル

1999年4月15日/東京オペラシティコンサートホール

ショパン:マズルカ集 Op.17

スクリャービン:ピアノ・ソナタ 第3番 嬰へ短調 Op.23

ピアノ・ソナタ 第5番 嬰へ長調 Op.53

リスト:ピアノ・ソナタ ロ短調

今回の副題に「大家そして新進」としたが、勿論ウゴルスキーは大家に入るだろう。とは言い条彼が演奏家として知られたのは比較的最近なので、その意味では新進か。すでにこのフォーラムでも「楽興の時・冬の二夜」の中で取り上げたことがある。それは素暗らしい演奏会であった。その時の場所は紀尾井ホール、ピアノや室内楽にはちょうど好いホールだったが、今回は東京オペラシティコンサートホール、オーケストラ用の大きさのホールだ。もっともこのホールも紀尾井ホールと同様内装は木張りで箱型、なかなか響きもよく、座席も前の方をとったので別に大きさは気にならなかった。箱型と言ったが天井は吹き抜けのようにずっと上まで高くなっていてこれがいい音の秘密か。

ウゴルスキーはプログラムの構成と演奏をなかなかよく考えていて、一種の演出をすることは前回の演奏会で判っていたので、今回はどう聴かせるのかなというのが一つの楽しみであった。特に後半のプログラムは、まずモーツァルトのロンド イ短調(K.511)、ついでプロコフィエフのピアノ・ソナタ六番ということで、モーツァルトをどうプロコフィエフに結び付けるか気になるところだった。ところが会場に行くと、演奏者の強い希望により後半はリストのソナタに変更になっていた。これはちょっとがっかり。

前半のショパン・スクリャービンというのも一見当たり前そうでこれが結構難しいものを含んでいるのだ。以前何かの機会に一本のテープにショパンとスクリャービンの気に入った曲を録音して人にあげたことがあったが、続けて聴いたところ、これがあまりうまくいかなかったことがあった。勿論曲の選定にもよるのだろうが、このときはショパンがどうも生きなかったという結果だった。後期のスクリャービンはちょっと置いておくと、ショパンもスクリャービンも大きくはロマンティックな曲風といっていいだろう。それにスクリャービンはショパンの影響下に作曲家としての歩みを踏み出している。その点では両者を並べても何ら問題がないように思える。

しかし二人のロマンティシズムの質は微妙に違う気がする。スクリャービンの方が暗いというか病的というか、どちらも適切な表現ではないが、誤解を恐れずに言うと、スクリャービンに比ベショパンの方が健康的である。勿論ショパンの中には苦悩も、懊悩する情熱も、慟哭も溢れているのだが、でもそれはスクリャービンに比べれば健康な心の働きに属する感情のように思われる。スクリャービンのロマンティシズムには毒がある。しかし時代の違いもあるかもしれない。ラフマニノフなどにはスクリャービンに通じる物も感じるが、同じロシアであり、同じ時代ということがいえるだろう。

だが私としては時代の差という見方より、ロシアのロマンティシズムという見方に魅力を感じているのだがどうだろうか。ショパンはその後継者がはっきりしないので(作曲の形式ではフォーレ、ドビュッシーの様にフランスに受け継ぐものが出現したが、質の方では同じポーランドに誰がいるだろう、寡聞にしてちょっと聴かない、この点ご教示を請う)流れとして捉えられないが、ロシアに関してはロマンティシズムという観点からその音楽的質を追求出来るように思う。これはもっと勉強してまた触れたいと思う。

さてウゴルスキーにおいてショパンからスクリャービンはどうであったか。いかなる理由で作品17のマズルカを選んだかは知らないが、さすがにウゴルスキー実におもしろかった。まずOp.17の1は祝祭的な雰囲気で始まる。ところが曲が進むにつれて次第次第に沈んだ雰囲気に変わって行く。特に三曲目(Op.17-3)が曲がり角にあって、何かうつむき加減で同じところを低回しているうちにだんだん深みに入って行く感じがよく出ていた。

こうして四曲目はかなりゆっくりしたテンポで陰影に富む豊かな曲に到達したのである。これはもう舞曲としてのマズルカではない。もっともショパンのマズルカは舞曲としてのみ捉えることは到底無理だが。最後の曲は本当にこんな曲なのかと、後で家に帰ってルービンシュタインの演奏を聴いてみるとこれがまた実にすっきりした演奏で、矢張りあれはウゴルスキーのものなんだろうと納得した次第だ。同時にスクリャービンヘの橋渡しはうまく果たされた。

スクリャービンのピアノ・ソナタ第三番は、大学の頃グレン・グールドの演奏を聴いて以来ずっと私のお気に入りになってしまった曲だ。彼の演奏はリズムの特徴を強く押し出し、響きもすっきりした明快な演奏スタイルといえるが、しかも何ともいえないリリシズムの感じられるのが素晴らしい。あのバッハを弾くグールドが実はこのようなロマンチックなものをもっていたというのも発見であった。ウゴルスキーの演奏はショパンの優しい響きをそのまま受け継いで遅めのテンポで時にオーケストラ的な感じだったが、スクリャービンにしては少し響かせ過ぎか。

またリズムの特色にはあまり配慮はしていない感じだった。というより幾分リズムの形は崩れているといった方がよい。最終楽章でもあの寄せては返し寄せては返す波のようなフレーズの繰り返しの中で恍惚感が高まって行くスクリャービンらしさという演奏では無かった。もっと気分的に部分部分に立ち止まっているような演奏だった。全体としてはウゴルスキーがちょっとどういう表現をしたかったのかはっきりしなかったように思う。

むしろピアノ・ソナタ第五番の方がおもしろかった。もともとこの曲はちょっと苦手なところがあって(というより、この曲から後のソナタはまだよく分からない曲ばかりといってよい)、速い部分とゆっくりした部分との繰り返しがどうも私の中では一つの音楽としてまとまらなかったのだが、彼の演奏を聴いていると特にゆっくりした部分の中に何ともいえない美しさが響いて来るのが聴こえる。これはソナタ第四番の第一楽章の美しさに通ずるもののようだ。ただこのソナタではかなり断片的になって来ていて前には一つのまとまった印象として捉えにくかったのだ。速い部分も第四番の第二楽章の響きが聴こえてきており、その点ではこのソナタは第四番の第一楽章と第二楽章を切り刻んで入れ違いに配列して見せたものということも出来そうだ。

しかし美しさという点では第四番の第一楽章はもう「悪魔的な美しさ」といっていい所までいってしまっており、第五番では矢張り付け加えるものは無くなってしまっているように思う。曲の終わりも何か唐突で要するに全体に中途半端な印象が免れない、スクリャービンのソナタ十曲を眺め渡すと一番から四番までが旋律もはっきりしているしリズムも明快でかつロマンティックな色彩が強い一グルーブをなしていよう。六番から十番までが矢張り一グループをなし、五番が曲がり角に位置しているという配置だ。五番に見られる断片化は六番以降の特色になって行く。そんな構造がウゴルスキーを聴いているとはっきりしてきたようだ。

後半のただ一曲、リストのピアノ・ソナタ、実はこれに限らずリストは全般に私には苦手な部類に入る。確かにピアノの表現力を高めたというのは認めるし、ピアノ音楽史に欠かせない人とは思うが、それにしても「なんであんなにおおげさに表現しなくてはならないのかな」というのが素朴な疑問だ。ピアノ・ソナタはとりわけ感情が乗ってくる曲だから余計そう思ってしまう。かつてアンドレ・ワッツがこの曲を涙をほとばさせながら弾いているのをテレビで見たが、何がそこまで彼を駆り立てたのだろう。それにリストのゆっくりした部分は響きや旋律が意外にたいしたことが無い場合が多い。この曲でもそう思うがどうだろう。リストではむしろ感情を排して技巧だけに集中した「エステ荘の噴水」の様な曲の方が好きだな。うーん、モーツァルト→プロコフィエフの方がおもしろかったかな。

[II]

及川浩治ピアノ・リサイタル

1999年4月27日/上田市文化会館

モーツァルト:幻想曲ハ短調 K.475,ピアノ・ソナタ第11番イ長調 K.331

べートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第23番へ短調 Op.57「熱情」

ムソルグスキー:「展覧会の絵」

一応「新進」に当たるのがもう一人のピアニスト及川浩治だ。情報に疎いのでこの人の名は初めて聞くが、地元上田にある「室内楽を楽しむ会」が選んだ演奏家、それなりに期待してもいいのかなと思いながら聴きにいった。1967年の生まれだからまだ三十そこそこ、テクニックもなかなかしっかりしていたが、何といってもまことに若さあふれる演奏であった。(つい最近、この及川氏についての情報を得た。ヴァイオリニストの五嶋みどりがライフワークのようにおこなっている子供向けの音楽会の伴奏ピアニストが彼だったのである。知っている人は知っているのだろう。しかしあの演奏振りから伴奏者を想像するのはいささか難しいか。)

このコンサートも実際の演奏に当たって曲目の変更があった。当初は、まずモーツァルトのソナタ、ついでべートーヴェンのヴァリエーション(WoO.78)となっていたのが、上記のように変わったのだ。二回も続けてというもの、ちょっと珍しいかな。モーツァルトの幻想曲はなかなかよかった。特にテクニックをひけらかすこともなく(もっともそんな曲でもないが)、しかもその安定した演奏振りに、充分のテクニックを感じさせる。時に思い入れたっぷりに弾きたくなる曲のようだが(かつてエッシェンバッハが弾いたように)、ここではどちらかというとバランスよく弾かれていたと言うべきだろう。

この曲はしばしばハ短調のソナタ(K.457)とセットで取り上げられるが、ここでは切り離して弾いている。その点では「熱情」に繋がるものとして聴きたい。特にアンダンティーノのあたりは見事だった。美しい響きを保証された変ロ長調だが、音型滑らかに旋律が続くとはいかず、次第次第に切迫感が募る形で、一部のスキ無く曲が高まっていった。

幻想曲の後に、あの有名な「トルコ行進曲付き」をもってきたのは聴衆へのサービスからか。しかし繋がり具合はまことによくない感じだ。こちらはロココ風とでもいうのか、人間の情念のようなものは傍らにおいて、磨き上げられた珠玉のような音をもって細工物を作っていくような曲だ。幻想曲と「熱情」に挟まれて、ちょっと位置が定まらない、少なくとも聴いている私には。このK.331というソナタ、どうもピアニストにとって鬼門なのではないか。私自身演奏会で何度か聴いているが、印象に残る良い演奏の記憶が無い。パウル・バドゥラ・スコダでさえもつまずいた。

及川氏は後の「熱情」を聴いた所からみても相当のテクニックありとみたが、それでも聴いていてあれあれと感じてしまう。どうも第一楽章の最後の変奏曲が意外に難しいようだ。音符上はそれ程には見えない曲だが、何がいけないのだろう。ほんのちょっと形が崩れたかなと思われた後がもういけない。曲の安定感が失われてしまっている。充分弾き込まれたうえで香って来る何かが初めてこの曲の表現を可能にするのだろう。ウーン、やっかいな曲であるぞ。

「熱情」にしても「展覧会の絵」にしても、しばしば力剥き出しという面がみられ、若さをストレートにぶつけているという演奏といえるのだろうが、いかに激しい曲、また激しい部分でも、やはり程度問題ということがあろう。剥き出しの力は時に曲の強弱のバランスを崩すし、音楽の範囲を超えた強音になってしまう。それはもはや楽音とはいわないだろう。「熱情」ではもっと内に秘めた爆発力を感じさせる所があった方が、曲の懐が深くなろう。

いろいろ不満な面を挙げてみたが、そのような面はあったものの、しっかりしたテクニックで弾かれた「熱情」には、あちこちに美しい所が感じられた。そう、「熱情」はじつに美しい曲だったのだ。この発見に導いてくれたこと一つをもって、及川氏の演奏会をここに取り上げる意味があったといえる。「熱情」といえば弾くものはまずいかにパッションを表現するかに注意を払うだろうしそれは当然のことだ。しかしこの曲の持っている魅力は随所にきらりきらりと光って見える美しさなのだ。

美しさというと第二楽章の変奏曲をまず念頭に浮かべる人も多いかもしれない。だが、第二楽章にはもっと別の物を感じた。特に第二変奏から第三変奏にかけて実に崇高な感じが漂っていた。及川氏の演奏が崇高であったのか。曲そのものが崇高であったのか。私にはべ一トーヴェンが崇高なものを深く感じ、その気持がおのずと現れているといったように聴こえた。

美しいという点でいうと、それはとりわけ第三楽章に感じられたのが自分でも意外だった。この楽章もやはり普通はパッション、そして最後のクライマックスヘどう高まって行くかに関心が集まるところだ。そしてまたテクニックの見せ場でもあろう、しかし及川氏の演奏ではあちこちから美しい響きが届けられて来るのである。36小節から左手に現れる旋律、125小節からの転調された主題などなど、それがただ単に指が回るというのではなく、活気あるリズムが曲の流れを作っているあたりに、美しさを生み出す何かがあるように感じられる。

「展覧会の絵」、テクニックがあるせいか実に小気味よい部分もあったし、音量を控えた軽妙な表現もみられたし、全体に渡って強弱のバランスがもっととれれば表現の幅はさらに広がるだろう。最後の「キエフの大門」、ここにクライマックスをもって来るのは当然ながら、普通は最初から強音で入る。及川氏の演奏もそうであった。楽譜上はここはfになっていて(ウィーン原典版)「ババヤガ」のラスト、クレッシェンドで駆け上がってきてガンとフォルテで始めるのはごく普通の構想だ。ここを急にpに落とすのは私としてはあまり好みではないが、さりとて最初からあまり張り切られて強音でガンガンやられると、最後の盛り上がりをどうもっていくかいささか難しくなるだろう。

このいきなりpに落とす弾き方を最初に聴いたのは、1970年大阪フェスティバルホールで聴いたリヒテルの演奏でだった。「えっ、こんな弾き方があるの」とびっくりしたのを覚えている。ところがつい先日、つまりIで取り上げたウゴルスキーの演奏も(何とアンコールに「展覧会の絵」から最後の2曲を続けて演奏したのだ)、リヒテルと同じp型であった。どちらの型でいくにしろあとは演奏の仕方次第だろう。

「熱情」も「展覧会の絵」も強音の部分が多いせいか、及川氏の演奏ではデュナミークはp〜fffぐらいの幅で推移していたが、pp〜ffくらいであってほしいところだ。熱情の第一楽章が終わったところで既に最後の音がくるっていた。ピアノは小ぶりのスタインウェイ、どうもこの会館ではそれほどこのピアノを使う音楽会は頻繁ではないらしく、まだ使い込まれていない感じ、少しハードに使われると狂ってしまうようだ。しかし弾き込まれてくればかなりいい音になりそうな気がする。

二人のピアニストを取り上げてこの一文を書いている頃、久々にヴァレリー・アファナシエフを聴く機会があった。いまから「ピアニスト三題」という訳にもいくまい。この人はいずれまた扱うチャンスがあろう。本日はこれまで。(1999.8.3)

目次へ

Review / Performance

北岸 恵子

宗教曲を超えた人間讃歌−マタイ受難曲

バッハ マタイ受難曲

1999年3月22日

大阪いずみホール

林達次音楽生活50周年記念

指揮:林達次

独唱:波多野均(福音史家)、三原剛(イエス)、田中千恵子(Sop)、

藤川賀代子(Alt)、西垣俊朗(Ten)、田中純(Bas)

プレトーク:礒山雅

合唱:京都・大阪ゲヴァントハウス合唱団、住吉少年少女合唱団

管弦楽:テレマン室内管弦楽団

マタイ受難曲はバッハの数ある宗教曲の中で、群を抜いた大曲で、演奏は至難です。演奏時間は全68曲(78曲という数え方もある)で3時間余り、合唱、オーケストラが共に2部構成、少年合唱つき、ソリストはマタイ福音書の一部を語る福音史家、エヴァンゲリスト(テノール)とイエス(バス)にユダやペテロのチョイ役がいくつか、そこへソプラノ、アルト、テノール、バスのアリアを歌う人が必要です。いくつかのソロを兼任にしても、最低5人は必要です。キリストが捕らえられ、死ぬまでの受難を歌いますので、普通の宗教曲よりはるかにドラマチックです。したがって、マタイ受難曲の演奏は我が国、特に関西においては数多くありません。演奏者が日本人ばかりの純国産のマタイ演奏となればめったにないと言えるでしょう。今回のマタイ受難曲の演奏はその珍しい上演の何回目かにあたります。

私は二十歳頃からこの曲のファンでした。録音、実演ともに何度かの経験があります。しかし、国産の演奏として感動を覚える演奏は始めてでした。そのように感じたのは私だけではありません。最初コーラスに参加する予定だった私の知人は練習時間の折り合いがつかず、当日、聴衆の一人でした。演奏会直後、その人から次のような感想が電子メールで送られてきました。”一度でもいいのでマタイを歌いたかっただけに残念でしたが、会場で聞いていて聴く方に回ったのは正解だな、なんて思ってしまうほど素晴らしい演奏だったですね。”

演奏会当日は春めいてきた3月22日、この日は急に寒くなり、大阪でも小雪のちらつく悪天候でした。今回は、林達次さんにとって5回目のマタイの指揮だそうです。第1回の二十数年前は最後に行きつくのが精一杯だったと聞きました。私は林さんの指揮の演奏は十数年前に一度聴いています。そのときは、部分的にいいところもあるのだが、最後まで聴衆を引っ張っていく大きな感動の流れには物足りなさを感じました。今回のはそれとは比較にならない名演でした。

再度友人からのメールの一部を引用します。 ”マタイ受難曲の面白さは、一見バラバラであるように思える各曲が音楽的並びにテキストの内容から有機的に結びついているところにあると思います。その結びつきが、最後の合唱へ向かって聴く者を集中させていきます。ですから、曲と曲の合間をどのように取るかが演奏上の最大の難しさではないでしょうか。曲と曲の間、特にアリアあるいはレチタティーヴォからコラールへ移るタイミングなどが聴き手をいかに引きつけるかの要点なのでしょう。この点、林先生の指揮は実に的確だったと思います。”

先ほども触れましたが、エヴァンゲリストを始めとした独唱者、合唱、オーケストラすべて日本人です。今回のエヴァンゲリストの波多野さんには驚くしかありません。マタイ受難曲のエヴァンゲリストはまず何よりも明快なドイツ語で歌う、いや語られないといけません。また、技術的にも難しい高音が続く箇所がいくつもあります。オーケストラの伴奏は通奏低音のみに近いですので、ごまかしようもありません。波多野さんはドイツ語が母音、子音ともに明確ですが、決して堅くなく、柔らかい高音です。強弱も自然、聴かせどころのペテロの否定、イエスの死の場面も弱音を長く響かせ、見事でした。後日、ドイツ、オーストリアで10年以上音楽活動されていたことを知り、納得しました。イエスの三原剛さんは、ラジオで何度か歌声を聴いたことがありましたが、生演奏は始めてでした。予想以上の実力で、イエスらしく微動だにせず、深い声で歌いきり、立派な立ち姿も魅力的でした。感情移入についても申し分なく、ゲッセマネでの苦悩の表現は感動に値するものでした。

その他のソリストも熱のこもった演奏でなかなかの出来でしたが、私はアルトの藤川賀代子さんが印象に残っています。マタイでのアルトアリアには傑作が多いので、うまく歌えば効果的です。藤川さんの声は深く、マタイのアルトアリアの素晴らしさを歌い上げていました。2部構成のオーケストラも同様で、特に第1オケの通奏低音は好演でした。ただ、第2オケの弦だけが伴奏するアリアではやや不安定な感じがしました。フルート、オーボエを中心にした管楽器も良かったですが、オーボエ主席の名手が聴かせどころのアルトのアリアで大きなミスをしたのが惜しまれます。

私は別に国粋主義者ではありませんが、演奏の国力が上がった手応えを感じました。最近、いわゆる西洋音楽が本当に我が国で浸透して普及していくのか疑問を持っていました。一種の絶望感を抱くことさえありました。今回のマタイはその疑問を演奏で応えてくれました。本来のマタイ受難曲は新約聖書に基づく宗教曲です。しかし、音楽自身のもつ大きさが正しく聴衆に伝えられたとき、それは人間の感性の底に潜む無限の可能性を表現します。今回の演奏は、バッハのマタイ受難曲が宗教音楽の枠を超えた普遍の名曲であることを知らしめた名演であったと言えましょう。

演奏に先立って礒山雅さんによる30分余のマタイ受難曲の講演がありました。プログラムを見たとき、演奏1時間前のトークということで、演奏だけでも拘束時間が長いのに、と少々不満でした。しかし、礒山さんの話はマタイ受難曲についてあまり知らない人の気分をほぐし、知っている人には話題を提供し、予想に反して面白いものでした。早く会場に来た人に得をしたという気分にさせる意味で、こちらも成功だったと思います。

最後に入場料ですが、6000円というのは庶民の娯楽としては高額です。もちろん、マタイ受難曲のような大曲を設備の充実した中ホールであるいずみホールで行うときの収支バランスは6000円でも赤字であるという関係者の言葉は真実です。我が国においても、今回のような良質のコンサートに公的あるいは私的に何らかの資金補助が成される制度ができて、もっと安く楽しめるようになってほしいと願っています。(1999.3.30)

目次へ

An Analysis

ジャズ・ピアニストから見た「皇帝」

ルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェン:

ピアノ協奏曲第5番変ホ長調「皇帝」作品73 の分析

大久保ゆかり

はじめに、変ホ長調という調性について。この調性はベートーヴェンが特に好んだ調性で「エロイカ」にも用いられていますが、明るく堂々としたイメージを表現するには、もってこいです。ジャズマンの間でも、この調性は非常に好まれ、スタンダードの原曲のkeyもE♭が多いですし、歌伴で移調する場合にも、たいていこのkeyに落ち着きます。一つまちがえて、E(ホ長調)や D(ニ長調)にしようものなら、ポピュラーな響きになってしまいますから不思議です。同じ黒鍵でも、シャープ系の調性では軽くなり過ぎてしまいますが、フラット系の調性にしますと憂いのある、しっとりとした音色となるようです。ジャム・セッションの時は、管楽器が参加する場合は、フラット系のkey、弦楽器が参加する場合はシャーブ系のkeyで演奏されることが多いので、ジャズ・ピアニストは、あらゆる曲を12のkeyで常に弾けるよう、目頃から訓練しています(私の場合は、絶対音感があるため、移調が苦手なので、大変苦労しています)。

それでは第1楽章から分析を始めてみましょう。いきなり冒頭から、カデンツァが始まります。ふつうは、曲の終わりの部分に、独奏者の意志に任せたカデンツァがあるものですが、ベートーヴェンはこの曲に対しては相当な思い入れがあったようで、自分の意図した音楽の自然な流れを演奏者の勝手な解釈で乱されたくなかったので、ベートーヴェン自身の書いたカデンツァを頭に持ってきたのだと思われます。ジャズの場合もレベルの高い演奏になりますと、型通りのイントロのかわりに、まるで、コンチェルトのカデンツァのような華麗な即興演奏から始まる場合があります。この場合、それとなくテーマをにおわせながら、バンドのメンバーに、音でテンポとkeyと曲名を伝えなければなりませんので、高度な即興能カが必要とされます。以心伝心で作っていく音楽ですので、日本人の性格には向いているかもしれません。

さて、第1主題ですが、リズムだけを取り上げ、スネアで2分音符のところにロールをいれて演奏してみましょう(譜例1)。これはマーチですね。次に第2主題のリズムを見てみますと(譜例2)これはタンゴです。

和声の面から見て面白いなあと思うのは、独奏ピアノによる第2提示部にはいる前の半音階で上昇する直前のFgの変ハ音です(譜例3)。これは根音が変ロ音で、コードネームで言えば、B♭7に♭9のテンションを加えたことになります。このテンションの役割を果たしているのがFgの変ハ音で、不安感を高めつつ、テンションを高くしていく重要な任務を課されています。展開部に入る直前のClの変ホ音も、全く同じで、D7の♭9のテンションです(譜例4)。

次に第2楽章を見てみましょう。ツェルニーの伝えるところによると、ベートーヴェンは信仰深い巡礼たちの合唱を思い浮かべて、この部分を作曲したということです。ジャズの名曲である「モーニン」も、牧師の息子であるボビー・ティモンズが、教会での神聖な礼拝を思い浮かべて作曲したそうです(譜例5)。(ちなみに私は、12歳の時「モーニン」をオーディションの時に弾いて合格し、プロのジャズ・ピアニストとしてデビューしましたので、私にとってもこの曲は、バイブルとして大切な位置にあります)。

話は皇帝に戻りますが、第2楽章の調性は、第1楽章の変ホ長調とは対照的なロ長調で、シャープ系の響きが場面を変えるのに大きな効果を上げています。余談ですが、ロ長調の音階は、ピアニストにとって一番弾きやすい配列に白鍵と黒鍵が並んでいます(譜例6)。シャープが5つもついていて、一見難しそうですが、指使いを見ると、短い親指と小指が白鍵を受け時ち、長い人さし指と中指と薬指が黒鍵を受け持つので、ピアニストにとっては最も自然で無理のない形となっています。穏やかで清らかで宗教的な表現をするのにはぴったりの調性だと思います。

さて、次は第3楽章を見てみましょう。これはジャズのエイト・バースとかフォー・バースとか呼ばれている、奏者同士のソロのやり取りの部分と似ているなあ、と思いました。終止部ではピアノが第1主題を2小節弾いた後、オケがその続きを2小節やり、またピアノが2小節弾いた後、オケが2小節というように、掛け合いが行われます(譜例7)。この場合は2小節単位なので、ジャズマンの間ではツー・バースと呼ばれています。

もう一つ、注目すべき点は冒頭のリズムです(譜例8)。右手は8分音符が2つずつ、左手は8分音符3つずつがひとくくりとなっています。これはバルトークの作品にもよく見られる手法ですが、ジャズではハービー・ハンコックやチック・コリアなどがテンションが高くなってくると、よくアドリブの中で使っています。きわめて現代的なこの手法を、この当時のべートーヴェンが既に用いていたということは、非常に斬新なアイデアであったに違いありません。

なお「皇帝」がヴィーンで初演されたときのピアニストはべートーヴェンの弟子のツェルニーでした。ツェルニーといえば、ピアノの学習者は必ず泣かされる難しいエチュードの作曲者として有名ですが、ひょっとしたら、難曲である「皇帝」を弾きこなすために考えだした練習曲だったのかもしれませんね。

私は「皇帝」からたくさんの素材とアイデアを盗んで、ジャズ・ピアニストとしてステージに立ったとき即興演奏のネタとして使っています。ベートーヴェンは動機の発展のさせ方が合理的で法則性がありますので、皆さんもぜひ、自己流でいいですから分析をなさって、即興演奏にチャレンジしてみてください。

目次へ

Music and Myself

音楽と私

大久保ゆかり

さあ、世の中へ出て、

ミステイクをやってきたまえ。

でも、それでいいんだ。

君のミスだからさ。

君自身のミスでなければならない。

君の音楽で、何かを言ってきたまえ。

何でもいいさ。

これが、君だ、という何かをね。

私の尊敬するピアニストの一人であるホロヴィッツの名言ですが、この言葉に何度救われたことでしょう。演奏家であれば、誰もが経験することですが、いつも本番でステージに立つ直前、「まちがえたらどうしよう、暗譜したメロディーを忘れたらどうしよう」という想像を絶するような恐怖感を感じるものです。音楽は「時間の芸術」、「一回性の芸術」と言われるように、本番での演奏は一回きりで、途中で止まったり、やり直したりすることは絶対に許されません。

私は中学時代、相愛学園の特設科に籍を置き、プロのピアニストになるための専門教育を受けていました。学内で行われる学期ごとの実技テストでは、課題曲をすべて暗譜で演奏せねばならず、一つでも音をミスしたら落第点をつけられてしまうという厳しい世界でした。常に完璧であることが要求され、不安神経症になってしまい、一時期、人前では全くピアノを弾くことができなくなってしまったことがありました。しかし、このホロヴィッツの言葉を知って演奏活動を再開することができるようになりました。

人間、どんなに優秀な人でも度忘れや失敗はつきものです。要は土壇場で予想外のアクシデントが起こった時、どう切り抜けるかでその人の評価が決まるのだと思います。パニック状態になってすべてを放り出してしまうのは簡単ですが、そこで冷静に的確な判断を下し、機転をきかせて行動すれば、ミスがきっかけとなり、かえって潜在的な才能が引き出されるかもしれません。音楽家の場合、そういう才能を持っている事がプロとして生き残れる条件の一つと言えるでしょう。天才ピアニストと言われたホロヴィッツでさえ本番中に曲を忘れ、即興演奏でなんとか音楽の流れを止めずに最後まで弾ききったという逸話があるくらいですから、私たちのような凡人がミスをするのは、考えてみれば当たり前のことなのかもしれません。

ミスといえば、結婚相手を選ぶ際にも、やはりミスはつきものではないでしょうか。学生時代は、従順なかわいい女性となることを理想としていたため、強引でたくましい男性に憧れ、そういう人を選び結婚したのですが、しだいに今までの自分の生き方はまちがっていたのではないか、もっと充実した生き方ができるのではないかと考え始めました。私は妻として夫の世話をし、母として子供の世話をするだけで、今後ずっと満足できるだろうか、と問いかけているうちに、子供の頃の夢が、よみがえってきました。

そうだ、私は、ピアニストになりたかったんだ。今から、また練習を再開すれば、また人前で演奏できるかもしれない、という思いが胸によぎりました。しかし、ピアノの勉強をするには、先生についてレッスンを受けるための月謝や、楽譜、CD等、かなりの費用がかかります。コンサートを聞きに行こうと思っても、高額なチケット代が必要ですし、夜に外出することになります。勇気を出して夫に相談してみましたが、お金のかかることは、一切許可してはもらえず、夜間の外出も禁止されていたため、すぐには実行に移すことができませんでした。

それでも思いがつのる一方で、爆発寸前だった時に、学生時代に所属していたオーケストラから、次回の定演のソリストをやらないか、という話が舞い込んできたのでした。ピアニストなら、一生に一度はソリストとしてオーケストラと共演したい、という願望を誰もが持っているものですが、まさか私のところに、こんな幸運がやってくるとは思いもよりませんでした。このチャンスをのがしたら、もう二度とソリストの話は来ないだろうと考え、自信はありませんでしたが、やらせていただくことに決めました。

早速夫に報告すると、頭から反対され、「食わせてやっているんだから、一切口答えするな」とどなられました。「ああ、私は結婚相手をまちがえてしまった」とこの時はっきりと自覚しました。このままでは、音楽に限らず、一生自分らしく生きることはできない、ということに気づき、小学生の子供がいましたが、離婚を決意しました。

そのためには、まず経済的に自立することが先決だと感じ、子供の頃から得意だった即興演奏で、何とか収入を得ることができるのではないかと考え、いくつかのライヴハウスで道場破りの飛び入り演奏をすることを思いつきました。最初の頃は、誰も相手にしてくれず門前払いされたり、酔っ払いにからまれたりと、さんざんな目に会いました。しかし、絶対音感を武器に、知らない曲でもその場でコード進行を覚えてジャムセッションに加わり、音楽という言葉を使ってコミュニケイションしているうちに、ベテランのミュージシャンの方々が、「ひょっとしたら、こいつは天才かもしれないぞ」と認めて下さるようになりました。

もう、人の言いなりになるのはごめんだと思い、どこの事務所にもバンドにも所属せず、フリーのジャズ・ピアニストとしてデビューし、バンマスとしてとして、自分が選んだメンバーで、自分が好きな曲を、自分でアレンジしながら演奏活動をすることに決めました。平穏な家庭生活をしていたなら、決してお嬢さん芸の域を超えることはなかったと思いますが、奴隷のような生活から解放され、自由に生きたという思いがピークに達していた時期だったので、ジャズのルーツである、当時の黒人たちのやり場のない怒りや哀しみを共感することができ、人の心を動かす底力のある演奏ができたのかもしれません。

そいうわけで、あっという間に、売れっ子のピアニストになってしまい、夫の二倍以上の収入が得られるようになったわけですが、相手は妻を自分の支配下に置いて服従させたいわけですから、私が有名になればなるほど力でねじ伏せようとするようになり、結局、結婚生活は破綻してしまいました。

こうして、念願の自由を手に入れて、やっと自分を取り戻すことができ、ありのままの自分でいることを肯定できるようになりました。ミスをしたことで自分を責め続けるのでは何も始まらない、ミスをしたと自覚した瞬間に、正しい方に軌道修正して自分で舵を取って進んでいく判断力、行動力が大切なのだということを、「離婚」という修羅場をのり越えることで悟りました。おかげさまで、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」を大ホールで大勢の聴衆の方々の前で、堂々と自分の音で演奏させていただくことができました。もう、他人の評価を気にして、びくびくしているかつての自分の姿は、そこにはありませんでした。

日本の社会では、一人の女性が強い主張を持っていると異端視され、「気が強くて生意気でかわい気がない」と言われ、村八分にされてしまいます。しかし、そういうふうに決めつける人たちこそ、自己を喪失し人間らしさを失っているのではないでしょうか。自分の個性を尊重し、精神的に自立している女性こそ、自分の才能や魅力を最大限に発揮し、芸術の最大の目標である自由を手に入れ、真の輝きを得ることができるのではないでしょうか。

ここで誤解しないでいただきたいのは、自分の気持ちに正直に生きるために、人の立場を考えずに自分勝手な生き方をする事を奨励しているわけではないということです。音楽家の世界では、一般の社会とは異なり、「個性的であること」、「常に変化し成長し続けること」、「利益を追求せずに芸術性を追求すること」が要求されますので、子供のように無邪気で純粋な心を持って本音で生きていかなければなりません。「自分らしく生きること」を認めてくれて、精神的にしっかりと支えつつ、成長のために必要な自由な時間と空間を提供してくれるパートナーと出合えた時、その才能が最大限に開花するでしょう。音楽の共演者の場合でも、すぐれたソリストは伴奏者の音楽性を高めていきますし、また逆にすぐれた伴奏者はソリストの音楽性を育てていきます。

日本では、先生の好み通りに弾けたらほめられて良い点が取れるという音楽教育が、まだまだ主流のように思われます。そういう教育を受けて育つ子供たちは、人形のように先生の言いなりになり、自分を抑圧し続け、完璧な形式とテクニックを習得するのと引き替えに、心が不在の機械的な音しか出せなくなってしまうことでしょう。自分を解放し、自分を表現するのが音楽の最大の目標であるのに、個性的な演奏をすると批判され、演奏の場さえ提供されずに破門されてしまうのであれば、才能があればあるほど大きな抑圧を受け、自己を殺され、精神的な虐待を受けることにもなりかねません。

女性が結婚してからも、一人の人間として人格を認められ自由に生きていける社会になれば、きっと音楽家の個性も認められ、差別のない社会になることでしょう。

最後にピータースピア著「世界のひとびと」という絵本の言葉でしめくくりたいと思います。

だれもが思っていることも、食べるものも、着るものも、

なんでもぜんぶ同じだったら、死ぬほどたいくつ。

ほらね、わたしたち、みんながそれぞれ、

こんなにちがっているってすてきでしょ?

目次へ

On Memorizing

ピアニストはなぜ暗譜するのか

井上 建夫

暗譜のメリット

ピアニストが独奏する場合は暗譜して演奏するというのは現代のコンサートシーンでは全く当たり前のことになっています。晩年のリヒテルのように楽譜を見て演奏すると、そのこと自体が話題になるほどです。これが他の楽器になると少し事情が変わり、ソリストであっても暗譜演奏はピアノほど一般的ではありません。ピアノを弾く人たちの中には、なぜピアノだけが暗譜を絶対的に義務づけられているのか不満を言う人もいますし、批評家にも暗譜演奏の意味に疑問を投げかける人もいます。ではピアニストはなぜ暗譜をするのでしょうか。

演奏会での暗譜演奏をはじめたのはリストだと言われています。これをショーマンシップとして嫌った人たちも多くいたようで、暗譜演奏が一般化するのは19世紀も終わり頃からのようです。しかし、コンサートでは楽譜を前に置いていたとしても、必ずしもピアニストが暗譜していなかったわけではありません。実際のところ、ピアノを間違いなく弾き、かつ、芸術的に表現することに比べれば、暗譜すること自体ははるかに簡単なことであり、優れた演奏をしていた19世紀のピアニストたちは、楽譜を譜面台から取り去ってもそのまま平気で演奏を続けたことでしょう。問題は、暗譜には必ず度忘れ(memory slips、memory lapses)がつきまとうことです。メモリー・スリップの可能性をゼロにするのは多分不可能でしょうから、暗譜演奏をするかどうかはこのリスクを冒すだけのメリットがあるのかということになります。

暗譜演奏のメリットとしては、ショーマンシップの発揮し、聴衆を(というより観衆を)驚かせ、感心させるという効果を別にして、次のような点が考えられます。

1 鍵盤を見ることができる

楽譜を見ながら同時に鍵盤を見ることは不可能です。特に、グランドピアノの場合は楽譜の位置が高くなるので、チラチラ見るのも結構難しくなります。ピアニストは鍵盤を見なくとも、黒鍵と白鍵がつくる凹凸を指で触れることにより弾く位置を決めているのですが、広い音程の跳躍の場合は、どうしても鍵盤を見る必要があります。また、急速なパッセージや複雑な和音が続く場合なども、鍵盤を見て弾いたほうが有利なのは確かです。弦楽器や管楽器では、どうなのでしょうか。あまり楽器を見る必要がないように思えますが。

2 上体が自由になる

視線が譜面台に固定されると、首、そして上体の動きは制約されてしまいます。チェンバロやフォルテピアノ時代は上体が微動だにしないという昔風の演奏スタイルが主流だったようですが、近代のピアノ演奏は上体(場合によっては下半身も)を自由に動かすようになっています。上体の自由が制約されるのは、表現にかなりのハンディキャップを負うことになってしまいます。19世紀を通じて次第に暗譜演奏が一般化してきたのは、こうした演奏スタイルの変化とも関係しているのでしょう。

3 集中力を高めることができる

暗譜の最大のメリットは、この集中力という点でしょう。ギリシャ生まれのピアニスト、ジーナ・バッカウアーが子どもの頃ピアノは目を閉じて弾くものだと思っていたところ、ある時他の人たちは目を開けて弾いていると知って驚いた、と言っているのを読んだことがあります。目で楽譜を追っていると、そのことにエネルギーをとられて指先や手、腕など身体の動きに対する集中力が減殺されるのは確かでしょう。ピアニストが演奏中に最も腐心していることは、肩や腕、指などの上体の動きをコントロールすることです。コントロールされた上体の先端である指先が、鍵盤に接して、音の強弱による音色の表現やリズムの表情を創り出しています。これには大変な集中力が必要です。このことに比べれば楽譜通りの音を弾くことはささいなことに過ぎません。どの音を弾くかというような楽譜に書いてある情報は既に作曲家が決着してしまっていることであって、極言すれば演奏者にとっては、もはや興味はないのです。

4 譜めくりが不要になる

ピアニストが独奏曲を自分で譜めくりするのは極めて困難です。このため、譜めくりを誰かに頼むということになります。ところが演奏者の都合の良いタイミングで譜めくりをしてくれるとは限りませんし、ダカーポやくり返しがあると、間違えずに譜めくりをしてくれるか、かなりの不安を覚えることとなります。譜めくりがうまくやるかに気を取られ、集中力が減殺されるくらいなら、いっそのこと暗譜してしまえ、ということになります。

折衷的方法として、暗譜はするが一応、楽譜を譜面台に置いておくという方法があります。しかし、これが案外、危険で、楽譜を見ようとしたとき、今弾いている個所が見つからないことがあります。視覚的な暗譜をよほどしっかりしておく必要があるでしょう。

室内楽、協奏曲 etc.

デュオ、トリオなど室内楽での暗譜演奏は、奏者の一人にメモリー・スリップがあった場合、他の奏者にも影響するので、リカヴァーが極めて困難となります。独奏に比べてリスクが格段に大きくなりますし、各パートごとに見れば、断片的な楽句が多いので、暗譜自体、困難です。暗譜演奏がめったにないのは当然でしょう。

協奏曲の場合は、ソロパートは独立的な動きが多いので暗譜しやすいでしょうし、指揮者が楽譜を見てリカヴァー役をすることになります。同様に歌の場合は伴奏者がリカヴァー役をするので、ピアニストが暗譜演奏したくとも、歌手が許さないでしょう。そして、歌手の場合は、詩の暗誦と言うべきもので、器楽奏者の暗譜とは大分意味合いが異なると思われます。

結局、暗譜演奏はピアノという、ソロの機会が断然多い楽器に特徴的な演奏の方法と言えるのでしょう。ピアニストにとっては、メモリー・スリップがあったとしても、リカヴァーできる自信があれば、暗譜演奏のメリットは大きいと思われます。

指揮者でも最近は暗譜する人が結構いるようですが、オーケストラをピアノに見立てると、上述の4つのメリットのうち、譜めくりを除けば意外に共通点があります。多分、指揮者も暗譜のメリットが大きい演奏家なのでしょう。

暗譜の方法

暗譜の方法は、人によってはなはだしく異なっているようですが、楽曲をよく理解していれば、特別に難しいものではないと思えます。逆に言うと、楽曲のそれぞれの和音やメロディー、リズムの必然性が理解できなければ、暗譜できないとも言えます。調性を離れた作品は、それぞれの音の必然性を理解しにくいので、暗譜不可能な曲もあるでしょう。いわゆる丸暗記はごく部分的にはできるにしても、暗譜する意味がありません。

ジョージ・サンドーの「ピアノ演奏法」[1]という本では暗譜の方法を次の4つの要素に分けています。

1 視覚の記憶(楽譜の視覚的記憶)

2 聴覚の記憶(音の記憶)

3 身振りの記憶(演奏の際の身体の動きの記憶)

4 知的な記憶(和声や形式の分析による記憶)

そして著者は、この4つの方法をどう使うかはそれぞれの音楽家によって異なるが、大概の人はこのうちのどれか2つを主に使って暗譜していると指摘しています。

またシーモア・バーンスタインの「あなた自身の二本の手で」[2]には、片手づつ暗譜をする、あるいは曲の終わりの部分から逆に暗譜していく、といった方法が紹介されています。確かに、曲の終わりの部分、最後の1、2ページあたりは、メモリー・スリップの危険性の高いところなので、最初にここを覚えて自信をつけておくのは効果的かも知れません。

[1] Gyorgy Sandor:On Piano Playing(Schirmer Books)

[2] Seymour Bernstein:With Your Own Two Hands(G.Schirmer)

(Schirmer BooksとG.Schirmerは全く別の出版社です。)

目次へ

Concert on Air

コンサート・オン・エアー(19):ポリーニの成熟

高橋 隆幸

ポリーニの変貌、あるいは成熟といった声が色々な方面から聞こえてくる。私は基本的にはこの意見に賛成であり、それ故にここで取り上げるのを躊躇してきた。というのは、この欄で書く場合は私なりのオリジナルを貫きたいと思っているからである(結果として、今までのところ、取り立てて独創的なものになってはいないが)。しかし他ならぬポリーニの事であり、私の手持ちの資料を用いてこの20世紀を代表するピアニストの近年について検証してみたい。私の結論から言えば、変貌ではなく成熟というのが妥当であろう。

改めて言うまでもないが、ポリーニは真の意味での超絶技巧と高い知性が結びついた希有な存在である。デビュー以来、どの演奏もそれまでのレベルをはるかに越えたものであり、例えてみるならば、オリンピックで世界記録が次々塗りかえられるのを見るような思いであった。私はかつてこの連載で、ポリーニにさらなる広いレパートリーが加わったならばカラヤンやフィッシャー・デイ−スカウのような歴史的な音楽家と同列に並べることが出来るであろうと書いたことがある。しかしそのレパートリーも徐々ではあるが着実に増えている。例えば、1990年以後に新たに加わったと思われる曲を思いつく限りあげてみると、リストのピアノソナタロ短調、シューベルトのピアノソナタNo.18、ト長調、D.894、ベートーベンのピアノソナタのいくつか(Op.22, Op.27の1および2)、等である。すでにかなりのレパートリーがあり、それをあの高いレベルで保つこと自体が大変なことであることを考えると、新しいレパートリーの開拓はいかにポリーニといえども容易ではないのであろう。

ポリーニに何か変化があるのでは、と感じたのはシューベルトのピアノソナタNo.21(変ロ短調、D.960)に接したときである(1992.5.13、ウイーン・ムジークフェライン大ホール)。これはポリーニとしては何かせかせかして、安定性に欠け、不健全な情緒といったものが支配している演奏であった。ポリーニは同じ曲を1974年の来日時に弾いているが、この時は強固な構成と抑制された、しかし清潔な叙情性が印象的であった。別の言い方をすれば、1992年のシューベルトは私がポリーニの演奏を聴いて不満を覚えた初めてのものである。不思議に思って聴き返してみて気付いたのは、今までどの演奏でもイン・テンポを守ってきたポリーニがテンポを変化させていることである(特に第1楽章)。しかし、このテンポの変化はその後の演奏では見られていないので、この曲あるいはこの時の演奏に限った一時的現象と考えられる。さらに私の勝手な考えを言えば、このやりつけないテンポの変化がこのときの不出来な(?)演奏の要因ではないかと思われる。

たった1回の演奏からポリーニの演奏の変化云々と一般化することは危険ではあるが、その後のポリーニの演奏に注意してみると、わずかではあるが、二、三の変化があるように見受けられる。まず演奏の技術的完成度の点であるが、1970〜80年代のあの驚異的なレベルに比べると少し陰りが見える、というかポリーニ自身が路線を少し変えたと言うべきであろうが。これに関連して、以前はひたむきに疾走していたところに余裕といったものが加わり、音楽のもつ様々な局面の変化を聴衆に一つひとつ紹介するといった姿勢が感じられる。しかしそれだからといって別に以前よりテンポが遅くなったわけではないし、仮借のないダイナミズムも相変わらずである。

近年のポリーニの変化の一つの象徴のように感じられるのは彼のベートーベンへの傾斜である。2回目のピアノ協奏曲全曲および数曲のピアノソナタの録音(Op.22, Op.26, Op.53)がそれであるが、それがすべてライブの録音というのも非常に興味のあるところである。そう言えばブラームスの2曲のピアノ協奏曲もライブ録音であった。ライブ録音が以前にも無かったわけではない。例えば第一回目のベートーベンのピアノ協奏曲全集のうち第1番はオイゲン・ヨッフムとのライブであったと記憶している。しかし、近年のライブ録音の多さはやはりただ事ではなく、これはレコード/CDというメデイアに対するポリーニの心境の変化を示すものと考えるのが妥当であろう。すなわち、キズの無い整った演奏を提供するよりは、コンサートで全身全霊を傾けた自分の演奏をより多くの人々に聴いて欲しいという気持ちではないかと考えられる。

実際、これまでポリーニが世に出したレコード/CDは彼の真の姿を伝えていない。FM放送で聴くポリーニの演奏の方がはるかに実際の演奏に近く、私がもしレコード/CDだけでポリーニを聴いていたら彼に対しもっと別の考えを持ったに違いない。もちろん私はポリーニに対する感謝の気持ちを込めて、彼のレコード/CDはまめに買ってはいるが。ポリーニのライブ録音が次々に出てくるもう一つの理由は、言うまでもなく、あの高度のテクニックゆえにスタジオ録音と遜色の無い技術的完成度を持った演奏を常に提供できるということであろう。

ポリーニとベートーベンの話からすっかり脱線してしまった。若い頃、ポリーニはベートーベンをあまり弾かなかったというわけではない。私がコンサートで実際に接したディアベリ変奏曲やOp.111の第2楽章等は一生忘れられない名演であった(1976年、フェステイバルホール)。しかし一方、ポリーニはベートーベンに対し全面的に共感できないところがあるのかなという演奏も時々見受けられた。Op.111の第1楽章はテンポがやや速すぎて、ひたすら弾きまくるという感がないでもなかったし、以前に書いたことであるが、「テンペスト」と「ワルトシュタイン」は無機的に壮大に構築されたものという印象がつきまとう演奏であった(1981年、フェステイバルホール)。

しかし近年のベートーベンはこういった違和感がなくなり、技術と内容のバランスがとれた文句のない素晴しい音楽となっている。この要因として、ポリーニの演奏スタイルが変化したのではなく、ベートーベンの音楽の持つ機能和声がじゅうぶん生かされるようにポリーニ自身が注意を払うようになった、と考えられる。例えば最近の「ワルトシュタイン」(1997年、ウイーンでのライブ録音)は相変わらずテンポの速い演奏であるが、機能和声が損なわれておらず、音としてのドラマが充分に展開している。こういった中で特筆すべきは1989年のザルツブルク音楽祭における「ハンマークラヴィーア」(Op.106)で、これはこの曲の演奏史上における金字塔ともいうべきもので、この曲の巨大さ、偉大さをこれ程感じさせてくれる演奏は今後も容易に現われないであろう。

演奏家は年を経るにつれ円熟、あるいは成熟して行くとよく言われる。しかし多くの場合これは若い頃の先鋭的姿勢が影をひそみ、伝統的なスタイルに傾斜して行く、というのが実情である。しかしポリーニは違う。その演奏は相変わらず先鋭的、刺激的である。しかしその中で機能和声がより行かされるようになった結果、その音楽の印象がかなり変わって来た。これが私の言うポリーニの成熟であり、そこがポリーニのユニークでかつ偉大なところであろう。

目次へ

Instrument

ピアノよもやま話 − 自動オルガン編

森田 裕之

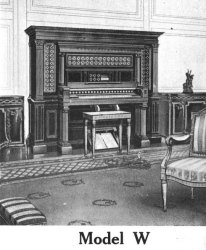

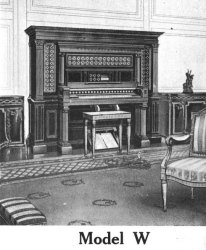

昨年暮に浜松の業者から依頼を受け、今年1月から半年を費やし、私の工房で1台のオルガンを修復しました。それは100年ほど前に製造されたエオリアン・オーケストレルという自動演奏装置付き足踏みオルガンです。イギリスで開発され、1880年頃から1920年頃まで作られていたものですが、アメリカのエオリアン社の傘下にあったようです。

当時の王侯、貴族が好んで求めたとされるだけに、ケースのデザインも城館にふさわしいような格調高い飾り棚という感じです。幅2メートル、高さ1.8メートル、奥行き1メートル、ナラ材で出来ています。鍵盤はC〜Aの58鍵、ストップ(音栓)は20個、リード(笛)は7列と、それにサブバス1オクターブの合わせて419本、スウェルが2本から成り立っています。

(図をクリックすると拡大表示)

ちなみに当時(1920年頃)のカタログによると、もっとスケールの大きい複雑なものを含め段階的に5種類もあり、大きなものは高さが2メートル50センチもある大変豪華なものです。価格は400ポンドから840ポンドとつけられております。さて日本円にしていくら位のものでしょう。

私の兄に調べてもらったところ、次のような答えが返ってきました。

19世紀の機軸通貨はポンドであった(現在はドル)。国際貿易における決済はすべてポンドによる振替機能を通じて行われていた。また、日本の明治維新以降の発展(製鉄業、鉄道建設等)や日清戦争、日露戦争もすべてイギリスの国債によってまかなわれたものである。1899年(明治32年)の 英国国債(年率4%)の発行額は1,000万ポンドで邦貨換算9,763万円。日露戦争中の英国国債発行条件としては、1904年(明治37年)の発行額が、1,200万ポンドで邦貨換算1億1,716万円。1900年(明治33年)前後の円−ポンドレートは、1ポンド=9.763円、すなわちほぼ10円と考えてよい。

当時の物価水準は、帝国大学卒の学士の月給が50円で、これは超エリートの場合ですが、巡査の月給が10数円ということでした。したがって、400ポンドといえば、当時の一般公務員の2年分位の給料になるのでしょうか。

オルガンといえば、教会のパイプオルガンに代表され、歴史ももっとも古く、スケールの大きなものでした。このオーケストレルとは、発音体がリードでコンパクトになり、しかも自動演奏装置をつけて一般家庭で誰もが楽しめるという目的で開発されたものです。もちろん普通のオルガンとしても使えるのです。それにミュージックロール紙をセットしてペダルを踏むだけで複雑な音符を読んでくれるというのです。オルガンはすべて、ストップの組み合わせで音色(ストリングス、エオリアンハープ、フルート、オーボエ、トランペット等)を変えます。

自動ピアノや自動オルガンのミュージックロールの仕掛けは、セットされたロール紙の一端をもう一方のロール巻きに引っ掛け巻き取っていきますが、その途中にトラッカーバーという金属の棒に空けられた一列の穴の上を通過します。この穴は58あって、鍵盤の58音に対応しています。通過する紙に穴があいてあると、そこから空気が入って、その音が鳴るわけです。20個並ぶストップの中央にあるレバーを動かしてロール紙を送る速さを変えれば、テンポも自由に変えられます。膝で操作するスウェルは右で音量の調節が出来ますし、左はフルオルガンとなり全部の音栓を同時に開けることが出来ます。更にペダルの踏み加減で音量やテンポに表情がつけられます。それらをうまく使いこなし、上手に演奏するにはなかなか骨が折れますが、それだけに尽きぬ面白さがあります。

ミュージックロール(楽曲)も当時のカタログによると、1本1ドルから2ドルで、宗教曲から室内楽、オペラやシンフォニーまであらゆる分野にわたって網羅されており、その数は1500本余りに及びます。(現在もピアノ用のロールは作られていますが、58音のオーケストレルのロールは製造されていないようです。)

オーケストレルは、何しろ見るのも初めて、修理を手がけるのも初めてで、全くの手探りの状態から始まりました。しかも長い間放置されてあった場所にも問題があって、木も金具もすっかり朽ち果て、また、以前に誰かが手を入れた跡があるのですが、かえって傷めてしまていることもあって、修理、調整というよりも設計からやり直すような状態でした。大変な苦労でしたが、私にとっては楽しくもあり、またヨーロッパの文化の一端に触れたことで音楽の幅も広がりました。特にオルガンの分野は未開拓だったのですが、この機にサンサーンスのオルガン曲集のCDを買い求め、あらためてオルガンの世界を知ることが出来た次第です。

目次へ

Staying abroad

続・私の海外滞在と音楽(3)

アメリカ ペンシルベニア州フィラデルフィア(1986年8月〜1988年5月)

北岸 恵子

[季節は冬]

冬のある週末、N君に誘われてワシントンD.C.へ遊びに行った。フィラデルフィア、三十番街駅から鉄道アムトラックで約2時間、特急は首都ワシントンD.C.のユニオン駅へ到着する。

首都ワシントンD.C.はテレビで見るのと同じで、広い敷地に権威に満ちた建物がそれぞれの場所を占めている。その日のホワイトハウスは大統領がいないのか、ジャーナリストが見当たらない静かなたたずまいであった。いくつかの政府の建物を見て歩いた後は、お目当てのスミソニアン博物館群に向かう。その日訪れたのは国立美術館と航空宇宙博物館。それぞれがやたら広く、見学にも体力が必要である。仕上げは動物園で、ワシントンのパンダやキリンを見て、フィラデルフィアへの帰途についた。

それから10年余、昨年冬(1998年1月)、私は再びワシントンD.C.を訪れた。この時は隣りのメリーランド州にある某製薬会社の研究所に出張したため、ワシントンD.C.に宿をとった。時間のゆとりがなかったので、国会議事堂を訪れたのが唯一の観光であった。1988年に新駅舎となったユニオン駅は古代ローマを思わせる立派な建物で、天井が高くて広々している。国会議事堂のドームやいくつかのモニュメントは、月日の経過を忘れさせるような変わりない姿を見せてくれた。

フィラデルフィアの冬は寒い。今、居を構えている草津より気温が低いし、雪が多い。気温が低いため雪が融けないまま凍りついて、下手な歩き方をすると転んでしまう。うまく転ばないと、私は持病の腰痛を悪化させる。寒いのに、転ばないようにと細心の注意を払って研究室まで歩くと、着いた頃には冷汗をびっしょりかいている。そこで思い付いたのが、フランスで購入した登山靴での通勤であった。登山靴といっても軽い山歩きの革靴であるが、底が厚くて滑りにくい。撥水性があるし、厚い毛製のソックスをはけば保温性に富む。仕事用の履き替え靴をかばんに入れて準備完了、アパートから研究室まで約20分、滑らないように雪道を通勤する。

朝、髪を洗ったときも大変である。完全に乾かすことをさぼって出発してはいけない。通勤途上で髪に残った水分が凍って、大学に着く頃には針ねずみのような頭になる。アメリカは今も気温の単位として摂氏でなくてファーレンハイトを使っているが、32ファーレンハイトが0℃。フィラデルフィアでは年に何度か10ファーレンハイト未満、つまり概算してマイナス10℃を切る気温となる。−10℃未満というのは、日本では未知の寒さで想像がつきにくい。フィラデルフィアの人達はそんな日を "シングル(一の位しかない温度なので)" と呼ぶ。"極寒の日" といったイメージである。ホームレスの凍死者が出るのも無理からぬことである。

そんなクリスマス直前のある日、阪大体操部部員であったN君、ペンシルベニア大の体操部にも通っていたのだが、体育館へ練習に行ったと思っていたら松葉杖で研究室に帰ってきた。練習中に足首を捻挫したらしい。異国でのけがは辛かろうと察しはするのだが、慰めようもなく、クリスマスからお正月へ。1月も終ろうとする頃、やっとN君の松葉杖生活は終った。2月末にアイビーリーグの体操の試合がプリンストン大学で行われた。病後間もないN君も出場するという。試合は土曜日である。特に仕事もないし、気分転換を兼ねてプリンストン大学へ行ってみることにした。

フィラデルフィア三十番街駅からアムトラックで約1時間、プリンストンジャンクション駅に到着するはずである。時刻表のプリンストンジャンクション駅到着時刻に電車は停車した。何の表示もない野原の真ん中だ。何人かの客が電車から降りる。どこかわからない、もし間違っていたらどうしてフィラデルフィアまで帰るのか、周囲の人に私の拙い英語で質問していたら電車は出発してしまう、いろいろな思いが頭を駆け巡って、「えいやっ」と賭けの気持ちで電車を降りた。他の乗客と一緒にしばらく歩くと、先ほど降車したより短いプラットフォーム様の灰色の帯に着く。待つ間もなく、電車が現われ、プリンストンと記された札を付けている。やれやれ、プリンストンに行けそうだ、乗り込んで10分くらいだっただろうか、プリンストン大学のあるプリンストン駅に到着した。

プリンストン大学はペンシルベニア大学のように街中にないので、緑が多く、ゆとりのある環境である。写真やテレビ、映画で見たアメリカの歴史ある大学の趣である。構内を見て回った後、体育館で体操のアイビーリーグ交流試合を見る。N君は病み上がりで練習不足にも関わらず、良い演技であった。体操部行動をともにするN君とは別に、私は帰途も一人であった。来た道を逆に帰るだけであるので何の不安もなく、小さな冒険に成功した充実感を持って帰宅した。

[小沢征爾とボストンフィル]

寒さがゆるみつつある3月、小沢征爾を始めて聴いた。もちろんボストンフィルとの共演である。プログラムは前半がハイドンの交響曲第100番軍隊、後半がマーラーの第5番交響曲。小沢の師の一人であるバーンスタインもマーラーを得意としていた記憶がある。小沢征爾は言動がフランクで、日本人離れした行動力というイメージがあり、音楽もオープンな明るい、大らかな感じを連想していた。ところが、彼とボストンフィルの作る音楽はきわめて繊細なものだった。特にマーラーは隅々まで神経が行き届いていた美しさに満ちていた。私たち日本人は欧米人と比較して自分達を褒めるとき、"日本人的細やかさ" という言葉を使うことがある。私はその言葉が好きではなかったが、それと相対する" 欧米人的豪快さ"を持ち味としていると独り合点していた小沢征爾の演奏が、まさに "細やか" であるのに驚愕した。

フィラデルフィアに住んでいると、どうしてもすべてのオーケストラをフィラデルフィア・オーケストラと比べることになる。ユージン・オーマンディに育てられ、リッカルド・ムーティを音楽監督としていた当時のフィラデルフィア・オーケストラ、柔らかく良く響くホール、アカデミー・オブ・ミュージックを本拠に、のびのびと気楽に弾いている感じを受けていた。小沢征爾とボストン・フィルの演奏は素晴らしいのだが疲れる、というのがフィラデルフィアっ子に既になりつつあった私の正直な感想だった。

[そして春が来て]

フィラデルフィアでの良い遊び相手、N君の就職が決まった。某大学の助手の公募で採用となり、急遽3月に日本に帰ることになった。寂しくなるが仕方がない。ニューヨークまで送っていった。ニューヨークに一人、危うい到着をしてから約半年、二度目のニューヨークは見送りである。ちょうどアイルランドの記念日、セントパトリックデーのパレードが行われていた。帰宅して両親に書いた手紙の一部から、その日の思い出をたどろう。

"半年前、全く勝手がわからず心細かった所も、今回は地図もあり、様子もわかっているので、ゆとりを持って行動できました。昼頃(友人と)別れて、一人でマンハッタンへ戻ってきましたが、この時はバスと地下鉄とで安く手の込んだ方法を使いました。今日は聖パトリックデーというアイルランドのお祭りの日で、マンハッタンの目抜き通りを全米のアイルランド人のいろいろな団体が行進、これに近くの高校などの吹奏楽、チアガール、それからアイルランド人のバグパイプのパレードも加わり、これをちょうど見ることができました。その他に近代美術館を見て、エンパイア・ステートビルにも登り、夕方、フィラデルフィアへの電車に乗りました。寒かったのには困り、疲れましたが、それなりに楽しい旅でした。"

N君がいなくなると、週末の時間を持て余し始めた。彼は帰国に先立って、ソニーのカラーテレビを譲ってくれたので、テレビでの時間つぶし、兼英語の練習はできる。その頃よく見たテレビドラマに "Murder, she wrote"と "Family ties" がある。前者は "ジェシカおばさんの事件簿" という題で日本でも放映された。主人公ジェシカさんは著名な推理作家という設定であるので、"おばさん"という軽い日本語とは違和感がある。もっと理知的で社会的地位が高いイメージで、邦題にはなじめなかった。3年前、フロリダ州オーランドで出張の余暇にユニバーサルスタジオに行ったとき、"Murder, she wrote" の編集スタジオを模したアトラクションがあり、懐かしかった。"Family ties" は映画 "Back to the future" でスターになったMicheal J. Fox主演のホームコメディで、当時アメリカで人気が高かった。Micheal J. Foxの英語は早口でも聞き取りやすく、日常会話が参考になるので、毎回楽しみに見ていた。

ダウンタウンのタワーレコードに並ぶレコードやテープより種類の多いCDに驚いて購入したのが、ポータブルCDプレイヤーとアンプ内蔵スピーカーである。タワーレコードに行けば、2階のフロアーいっぱいに並ぶクラシックCDから好きなものを買ってきて楽しめる。我がアパートは古いとはいっても鉄筋の建物、木造の床、広いワンルームで、小さい割には重いスピーカーからクリアな音が広がる。ずっと家での音楽はラジカセだったから、久しぶりに良い音が楽しめる。室内楽やピアノ曲からCDの物色を始めた。

遊び友達がいなくなったことを気遣った知人達が、あちこちに誘ってくれたり、新しい友人を紹介したりしてくれた。

ある週末に、市街から車で約1時間の植物園、ロングウッドガーデンLongwood Gardenへ行った。ここは、広い温室を持つ年中楽しめる植物園である。アメリカの植物園であるから規模が大きい。日本とアメリカとの広さの違いがそのまま植物園の規模に反映しているかのようである。アメリカでも花粉症アレルギーの始まっていた私には、目の充血と鼻水がうっとうしかったが、多種の花、特にジャングルのような温室を見ているだけで心が安らいだ。

京大理学部出身で音楽研究会の先輩、大西智子さんの郊外のご自宅に招待していただいたのはうれしかった。大西さんのお家は庭も広くてのんびりできる。ご主人ともども音楽好きで、ご招待いただいたときはいつもリビングのアップライトピアノを弾いた。ご主人がショパンのピアノ曲がお好きなので、あまり得意でないショパンではあるが一生懸命弾くと大変喜んでくださった。智子さんはオペラ好きで、オペラのいろいろなお話しを伺えるのも楽しかった。

春が近づくと学生達の外での動きも活発になる。特に金曜の午後は交流が盛んである。研究室から帰ろうとすると、大学構内の芝生にネットを張ってバレーボールをする人達が歓声をあげている。道から覗き見えるアパートでは、屋外バーベキューの準備に余念がない。一人でアパートまで帰っても何が待っているわけではない私は、その喧燥が別世界のようで羨ましい。いつかいいこともあるさ、とピアノとCDの待つアパートへ戻っていくのだった。

[フロリダ、キーウェストへ]

突然、思いもかけない誘いがあった。フロリダ、キーウェストに行かないか、費用は持つから、と言う貧乏なポストドクには信じられないありがたい話である。私の滞在した研究室はペンシルベニア大学医学部物理化学部門にあり、その部門にはDr. Britton Chanceという当時70歳を過ぎた大物がおられた。ノーベル賞有力候補に何度も名前があがり、受賞しても当然でありながら、敵が多くて候補で終った、という点でも大物だが、サイエンスのみではない。1952年のオリンピックのセーリングで、金メダルを獲得した経歴を持つ。

さらに、女性関係もにぎやかで、結婚は2回、子供は庶子も含めて多数、港ごとに女がいたとか、ある女性との別れの際には牧場をプレゼントしたとか、とんでもないエピソードがいっぱいの精力的な人である。そんな彼が3度目の結婚を望んで同居しているのが日本人の医師、Nさんであった。京都府立医大出身のNさんはさっぱりした愉快な人で、ときどき私のいた研究室に雑談をしに来ていたため、面識があった。3月3日の雛祭りの日に、Girl's dayをやろう、と招待していただいたりもした。ChanceとNさんの家には小さいグランドピアノがあるのも魅力だった。

フロリダの前にセーリングの手ほどきをしてもらうことになって、Chanceのニュージャージー州にある別荘へ行った。同じ研究室のAssistant ProfessorでNMR施設の管理責任者であるIさんと一緒である。Iさんは京都大学工学部出身で、私が大学院に入ったばかりの頃、研究室の夏のセミナーに講師として来ていただいたことがある。私にはお会いした記憶がなく、どこかで見た名前だと古い資料を調べてわかった。Iさんは私を覚えて下さっていて恐縮してしまった。Iさんは大学院生の頃からNMRのエキスパートとして有名で、セミナー提案者が講師をお願いしたのだろう。優秀な方というので私は柄にもなく緊張していたが、Iさんは気さくな人でニュージャージーからの帰りに食事に誘ってくださったり、自宅で鐘の音、童謡、ポップス、クラシックと多様なCDを聴かせてくださったりで、親しくなるにつれていい思い出がいっぱいできた。

フロリダへもChance、Nさん、Iさん、Nさんの息子で出発。フォート・ローダーデールFort Lauderdaleで飛行機を降りて、レンタカーでアメリカ最南端の島、キーウェストKey WestにあるChanceの別荘へ向かう。Chanceのフロリダの別荘はニュージャージーよりさらに大きい。リビングは20畳を超す広さ。ベッドルームも4部屋か5部屋ある。これでタダ、というのは信じられない。ただし、料理番はIさんと私である。Iさんは私より5歳年長であるが、その年頃の男性に似合わず、料理が上手である。2人で献立を相談しながら買い物に行ってあれこれと作る。Chanceは食べる人に徹している。

ところがセーリングで海に出ると立場は逆転する。乗り物に弱い私は早々とダウン、Nさん、Iさんは慣れているから平気であるが、一番元気なのはChance、とても70歳とは思えない。海図を見ながら私たちに指示を出して自分で舵を取る。料理もChanceが中心になって作る。私は、こいつはきっと海賊の子孫だ、と心の中で悪態をつきながら、船酔いに耐える。波が弱いときのフロリダの海は満喫できた。帆とエンジンの両方を備えるボートで漕ぎ出した沖で碇を下ろすと、そこは紺碧のプライベートゾーン、ボートから飛び込んで泳ぐのは心地よい。あまりの静けさにどこかからジョーズが来たらどうしようと恐ろしくなる。キューバが近いカリブ海の一角で、オイルを塗ってのんびり甲板に寝転ぶ。時間が止まったようだ。

さて、この無料のフロリダ旅行にはウラがあった。ChanceとNさんはお気に入りのIさんを誘うにあたって誰か独身女性を彼の相手に、と物色していたらしい。そこで白羽の矢が立ったのが暇そうにポストドクをしていた私、同じ大学出身だし、音楽という共通の趣味もあり、よかろうということで招待されたらしい。その思惑を知らない私たちは、いい友人になったが、残念ながら決して友人の域を越すことはなかった。その時期、Iさんはビザの更新がうまくいかなくて悩んでおられて、結局はフロリダ旅行から半年後に帰国された。根本的に陽性で楽天的である私は、そのようなきびしい時期におられたIさんにとって良い友人ではなかったかと自負している。

目次へ

Syrinx room-music

シリンクス・ルームミュージックNo.3

音楽はことばを語る

主催:シリンクス音楽フォーラム

1999年1月9日(土)午後3時

奏美ホール

Part1.ピアノは詩を語る

ピアノ 北岸恵子

セヴラック Deodat de Severac

「ラングドックにて」より 沼で、夕べに;牧場での乗馬

Sur l'etang, le soir; A cheval dans la prairie (En Languedoc)

ショパン Frederic Chopin

ワルツ

Op.70-3 変ニ長調

Op.64-1 変ニ長調 小犬のワルツ

Op.64-2 嬰ハ短調

Valses

Op.70-3 Des-dur, Op.64-1 Des-dur, Op.64-2 cis-moll

リスト Franz Liszt

「巡礼の年 第2年 イタリア」より ペトラルカのソネット第123番

「巡礼の年 第3年」 エステ荘の噴水

Sonetto 123 del Petrarca (Annees de Perelinage, 2eme annee, Italie)

Les jeux d’eaux a la Villa d’Este (Annees de Perelinage, 3eme annee)

シューベルト〜リスト Franz Schubert - Franz Liszt

春の信仰、ます

Fruhlingsglaube, Die Forelle

Part2.ことばは歌になる

ソプラノ 大西 津也子

ピアノ 北岸 恵子

シューマン Robert Schumann

歌曲集「ミルテの花」 Op.25より

1.献呈、9.ズライカの歌

歌曲集「リーダークライス」Op.39より

1.異国にて、2.間奏曲、4.静けさ、8.異国にて

Widmung, Lied der Suleika (Myrthen Op.25)

In der Fremde, Intermezzo, Die Stille, In der Fremde (Liederkreis Op.39)

ヴォルフ Hugo Wolf

メーリケ歌曲集より 春だ!、捨てられた乙女、隠棲

ゲーテ歌曲集より ミニヨン

Er ist's, Das verlassene Magdlein, Verborgenheit (Gedichte von Morike)

Mignon - Kennst du das land (Gedichte von Goethe)

シリンクス ルームミュージックについて

オーストラリア生まれの作曲家、パーシー・グレインジャーは、チェインバー・ミュージック(Chamber Music室内楽)に代えてルーム・ミュージック(Room-Music)という言葉を使っていました。これは彼がラテン系のチェインバーという言葉を嫌ったからではありますが、彼がルーム・ミュージックと言ったとき、それは従来の室内楽とは異なったものでした。室内楽といえば、まず弦楽四重奏やピアノ三重奏を連想しますが、ルーム・ミュージックはこれらにとどまらず、もっと自由な多種多様な楽器による合奏(独奏)そして合唱(独唱)、中世・ルネッサンスから現代に至る幅広い時代の音楽、世界の様々な地域の民族音楽を含んでいます。そして、その演奏にはプロフェッショナルな演奏家だけでなく専門的な訓練を受けていない人々も参加できるものです。

シリンクスは、演奏を楽しもうという人たちの自由でフレキシブルな集まりで、1987年から活動しています。シリンクス音楽フォーラムは、こうした活動を踏まえながら、演奏会の企画、運営、会報の発行などを行っています。

シリンクス(Syrinx):牧神の笛

シリンクスホームページ http://www.yo.rim.or.jp/~mitsuyu/syrinx/index.htm

演奏者について

大西 津也子

大阪音楽大学声楽科卒業。

浦山弘三、林達次、榎本八重子の各氏に師事。樹声会会員。

ゲヴァントハウス合唱団、女性アンサンブル コロ・マニャーナ所属。

仏教大学講師、同学の混声合唱団ヴォイストレーナー。

北岸 恵子

京都大学農学部卒業。

ピアノを高城昌二郎、辻輝子、鈴木良一の各氏に師事。

リサイタル、歌曲の伴奏等の活動を行う。

大塚電子株式会社勤務。

音楽はことばを語る 曲目解説

PART1 ピアノは詩を語る

デオダ・ド・セヴラック(1872〜1921)

南フランスの地方色を色濃く反映した 絵画的なピアノ曲や歌曲、オペラなどの作品がある。

『ラングドックにて』は、1903-4年の作品で、南仏ラングドック地方の田園風景や祭などを描いた5曲からなる組曲。「沼で夕べに」「牧場での乗馬」はそれぞれ第2曲、第3曲で、「牧場での乗馬」は「出発−泉での休息−帰還」の3つの情景からなる。

フレデリック・ショパン(1810〜1849)

ショパンは若いときに書いた歌曲、そしてチェロのための作品などの少数の室内楽を除けばすべてピアノのためにだけ書いた。「ピアノの詩人」とは古くからショパンに与えられた称号だが、ショパンは自作が文学的あるいは絵画的な解釈をされることを嫌ったと伝えられる。作品64-1は「小犬のワルツ」として知られるが、作曲者が小犬が戯れているのをイメージしていたことはあり得ても、一義的に解釈されないよう注意を払っているのは確かである。むしろ演奏者や聴き手それぞれの自由な解釈、イメージの広がりを許す音楽となっている。

ワルツ 作品70-3は1829年、まだパリに出る前の作品で死後出版された。作品64(3つのワルツ)は1846-7年の作品。

フランツ・リスト(リスト・フェレンツ)(1811〜1886)

リストの作品はほとんど常に言葉によるイメージを持っており、文学的、哲学的、宗教的あるいは絵画的解釈を求めている。

「ペトラルカのソネット第123番」は、ピアノ曲集「巡礼の年 第2年 イタリア」(1837-49年作曲。複雑な形成過程を持つ。)に含まれる「3つのペトラルカのソネット」の1曲。元来、ルネッサンスの詩人ペトラルカのソネット(14行詩)による歌曲のピアノ用編曲。リストは更にもう一度、歌曲に戻して作曲し直している。

ペトラルカのソネット第123番

私はこの地上で並ぶもののない天使の心と姿を見つけた。そのため苦しみと喜びがあけくれるにせよ、夢のようにはかないものにならないよう、私はいつも思いにふけっているのだ。

あの二つのひとみの涙をみれば、太陽もねたみで青ざめよう。私は言葉なくため息をつくのみだが、山は動き川の流れは止まるだろう。

涙のなかにあっても愛と知恵、高潔と慈悲そして苦悩はより甘美な調和へと高まっている。

そして天は息をひそめ、木の一葉も身震いすることなく、風の動きはすべて静まる。

「エステ荘の噴水」(1877年作曲)は『巡礼の年 第3年』(1867-77年作曲)の第4曲。全7曲の曲集の中央に置かれ、ある種のクライマックスを作っている。エステ荘は、ローマ郊外チボリにあり、その庭園は糸杉と噴水で有名である。リストはしばしばここに滞在していた。曲の中央(ニ長調に転調するところ)でリストは「ヨハネによる福音書」第4章第14節(私の与える水を飲む者はいつまでも渇きを知らないだろう。私の与える水は、その人の中で、永遠の命にわき出る水の泉となる)を楽譜に引用している。

「春の信仰」と「鱒」はシューベルトの歌曲の編曲。リストによるオペラのパラフレーズや歌曲の編曲は、19世紀のピアノ音楽の一つの頂点を形作っている。「春の信仰」は1838年の『12のシューベルト歌曲集』に、「鱒」は1846年の『6つのシューベルト歌曲集』にそれぞれ含まれている。

春の信仰(ウーラント詞)

風がやさしく目を覚まし、昼となく夜となく、ざわめき吹き寄せる。いたるところで風が起っているんだ。新鮮な香り、新しい響き。さあもう恐れることはない。これからは何もかもが変わっていくぞ。

まわりの世界は日に日に美しくなり、さてこれからどんなことが起こるのか。満開の花は限りなく、誰も行ったことのない谷間にも花は満ちている。さあ苦しいことは忘れてしまおう。これからは何もかもが変わるんだ。

ます(シューバルト詞)

透き通った流れの中を気まぐれなますが嬉々として矢のように、元気に泳ぐ。ぼくは小川の岸に立ち、安らかな気持ちでますの泳ぎを眺めていた。

そこに一人の釣師が現れ、岸辺で冷酷に魚を見つめはじめた。でも川の水が濁って、ますの目がくらまされるようなことがない限り、ひっかかることはあるまい。

しかし魚の盗っ人は待ちきれなくなって水をわざと濁し、一瞬その竿が動くやますは釣りあげられ、体をくねらせもがいていた。ぼくには、その騙された魚を穏やかならぬ気持ちで見ていることしか出来ないのだ。

PART2 ことばは歌になる

ロベルト・シューマン(1810〜1856)

歌曲集「ミルテの花 作品25」はシューマンの歌曲の年1840年の作品で、クララへの結婚の贈り物としてまとめられた。ミルテの花言葉は愛。ミルテの冠は花嫁がかぶる冠。「献呈」は、原詩には題名はなく、クララへの献呈を意味している。「ズライカの歌」はゲーテの「西東詩集」から。この中の「ズライカの書」はハフィス(ペルシャの詩人。ゲーテ自身を仮託)とズライカ(ゲーテの当時の恋人マリアンネ・フォン・ヴィレマーがモデル)との問答形式の愛の詩集。

アイヒェンドルフの詩による『リーダークライス(歌曲集の意) 作品39』も同じく1840年の作品。

献呈(リュッケルト:詞)

あなたはわたしの心であり魂、わたしの喜びであり痛み。あなたはわたしが生きる世界であり、わたしが翔けゆく空。そしてわたしの悲しみを永遠に封じ込める墓。

あなたは平和と憩いであり、天からわたしに授けられたもの。あなたの愛がわたしを生かし、あなたの眼差しがわたしを輝かせ、わたしをわたし以上のものにしてくれる。あなたはわたしのいのち、より優れたわたし。

ズライカの歌(ゲーテ(マリアンネ・フォン・ヴィレマー):詞)

心から喜びがこみあげながら、あなたが贈ってくれた歌の意味が納得できます。この歌で、わたしがいつもあなたの側にいることがわかります。あなたが遠くにいるわたしのことだけを考え、いのちをささげているわたしに至福の愛を贈っていてくれることがわかります。

わたしの心はあなたがのぞいている鏡のようなもの。そしてこの胸にはあなたのくちづけとくちづけが刻印されています。

詩と真実にわたしは共感を覚え、ポエジーという衣をつけた澄みきった愛が明らかになっているのです。

異国にて(アイヒェンドルフ:詞)

赤色に光る稲妻の向こう、わたしのふるさとの方角から雲が流れてくる。わたしの父と母はすでになく、わたしを知るひともいない。

なんと早く静寂のときがくるのか、わたしもまた休らうこととなり、森の孤独が美しくわたしの上におおいかぶさるのだ。そしてここでもまたわたしを知るひとはいない。

間奏曲(アイヒェンドルフ:詞)

わたしの心の奥深くに輝かしい姿のあなたがいて、いつも喜ばしげにわたしを見つめていてくれる。

わたしの心は静かに昔の美しい歌をうたい、それは空へと広がり今あなたのもとへと急ぐ。

静けさ(アイヒェンドルフ:詞)

わたしがこんなにしあわせだと、だれも知らないでしょう。ああ、ただ一人のひとさえ知ってくれるならだれも知ってくれなくていい。

外につもる雪よりも、空高くある星よりも、わたしの思いはもっと無口です。

ああ、もしわたしが小鳥だったなら、海をわたっていけたなら、天にまでとどけたら!

異国にて(アイヒェンドルフ:詞)

森の中をさまよいながら小川のせせらぎを聞いても、でも私のいるここはどのなのか?

ナイチンゲールが寂しく鳴くのは昔のうるわしい時を語りたいから?

月の光のなかで見えるのは、谷間のお城?でも、その城はここから余りに遠い。

それは、紅白のバラの花が咲き乱れる庭で私の最愛の人が待っていてくれるかのよう。でもその人はすでにない。

フーゴー・ヴォルフ(1860〜1903)

53曲からなるメーリケ歌曲集は1888年の作品。51曲からなるゲーテ歌曲集は1888-9年の作品。ミニヨンはゲーテの小説「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」に登場する薄倖の少女。

春だ!(メーリケ:詞)

春が緑のリボンをひるがえしまた再び風にのってやってくる。あのいつもの甘い香りが野山を予感でつつむ。夢見心地のすみれも間もなく本気になるだろう。ほら、聴いて、遠くからかすかにハープの音が!そう、春だ、君だ、君のひびきを聞きつけたぞ!

捨てられた乙女(メーリケ:詞)

朝早く雄鶏の鳴くとき、星が姿を消す前に、かまどに立ち火をおこすのがわたしの仕事。

炎の輝きは美しく、火花を散らすその中をのぞき込むわたしは悲しみに沈み込む。

たちまち思い起こす、裏切ったあいつ、昨日の晩、夢に出てきた男。

私の目からは涙がぽとぽととこぼれ、これから明るくなるけれども、もう昼は早く終わって!

隠棲(メーリケ:詞)

ぼくのことなら放っておいてくれ。愛という贈り物で誘惑しないで。この心はひとりで喜び、ひとりで苦しむのがお好みだから。

悲しいとき、何を悲しんでいるのか自分でもよくわからない。それでも涙のあいだから太陽の光を見ることはできる。

ある時は、重苦しい気持ちの中からいつか気づかないうちに、喜びの感情がぼくの胸の中にわきあがってくる。

ぼくのことなら放っておいてくれ。愛という贈り物で誘惑しないで。この心はひとりで喜び、ひとりで苦しむのがお好みだから。

ミニヨン(ゲーテ:詞)

レモンの花の咲くあの国を知っている?ほの暗い葉陰で金色のオレンジが燃え、真っ青な空からは風がやさしく吹く。そしてミルテの木は音もなく月桂樹は高くそびえるあの国を。

その国にあなたと一緒に行きたい!私の愛する人、あなたと一緒に行きたいのです。

石の柱の上をアーチの屋根が覆っているあの屋敷を知っている?輝く大広間、きらめく部屋が並び、大理石の像が私を見つめて、どんな悲しい目にあったのかと尋ねてくれるあの屋敷を。

そのお屋敷にあなたと一緒に行きたい!私の愛する人、あなたと一緒に行きたいのです。

ラバが霧の中の道を探しながら進む、あの雲のかかっている山を知っている?洞窟には龍の一族が住み、岩がそびえ、水がその上をはしり落ちるあの山を。

その山へと私たちの道は通じているんです!私のお父さん、そこへ私たちは行くのです。

目次へ

編集後記

例年5月に発行している春・夏号は都合により取りやめとなり、今回増頁して合併号として発行しました。皆様さんからのご寄稿で更に充実させて行きたいと思いますので、よろしくお願いします。

ところで、最近遅ればせながらA.ピアソラに凝っています。クレーメルやヨーヨー・マなどクラシック演奏家が弾いているものは知っていたのですが、ピアソラ自身のタンゴアルバムを聞いて、その濃密かつ鮮烈な迫力に圧倒されました。取りあえずのお薦め盤としては、「ニューヨークのアストル・ピアソラ」(ポリドールPOCP-1248)でしょうか。日本語の解説書は斉藤充正:「アストル・ピアソラ闘うタンゴ」(青土社)、ホームページはhttp://www.piazzolla.org/、日本語では、www01.u-page.so-net.ne.jp/ya2/yoshi-sh/が参考になります。(三露)

シリンクス音楽フォーラム

バックナンバー

23号、24号(残部僅少)、25号、26号(残部僅少)、27号、28号、29号

1冊 300円(送料 1冊200円、2冊270円、3冊以上300円)

賛助会員募集

賛助会費(年間):3000円(賛助会員には、本誌を毎号郵送します。)

送金先(バックナンバー、賛助会費とも):

郵便振替 口座番号 01080−2−22383

名 称 シリンクス音楽フォーラム

シリンクス音楽フォーラム No.30/31

発 行:1999年9月1日

編 集:シリンクス音楽フォーラム編集部

連絡先:

三露 常男(編集長) mitsuyu□yo.rim.or.jp

井上 建夫(編集企画) tk-inoue□mx.biwa.ne.jp

(□を@に変えて送信下さい)

(C)Copyright 1999 SYRINX

目次へ