パネルシアター 紙芝居 絵話 のぞきからくり ストーリーテリング スタジオ (各種通信講座、SEO対策) ブログ「人形劇のお弁当」 リンク集 |

小さな人形劇団のサイトですが、パネルシアター、紙芝居、マジックエプロン、童話、のぞきからくり、絵本の読み聞かせ、人形パフォーマンス、ストーリーテリング、絵話などの情報もてんこ盛り! [サイト内検索]

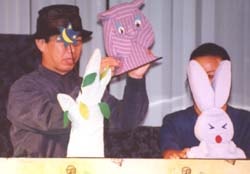

人形劇トムテは、1982年12月24日に創立された大阪の人形劇団です。はじめ「わらしこ人形劇場」に所属していて、そこから独立しました。紙芝居、絵本、パネルシアターなど、子ども文化を支えるものをこよなく愛し、子どもからお年寄りまで楽しんでいただける人形劇をと思っています。生の舞台では子ども達がヒーローです。テレビの子ども番組では体験できない世界が繰り広げられます。 関西の人形劇団なので、多くは近畿一円での公演活動です。主な公演場所は保育所、幼稚園、各種イベントなどです。お声をかけていただければ、いつでもどこでも大きな夢を車に詰め込んでお伺いいたします。また、家庭や地域社会全体で子どもとふれあい話し合う機会を充実するためのお役に立てないかと、文部科学省の「子どもと話そう」全国キャンペーンにも参加しています。 1995年の阪神・淡路大震災の人形劇のボランティア公演では、たくさんの温かい心に出会えた反面、 つらく悲しい場面にも出くわしました。人生には多くの出会いと別れがあるように、人形劇での新しい出会を待っています。 ときどき舞台に出てくるパントマイムは、T.Minowa(英国)に師事し、 マリオネットは、J. Gambleマリオネット(米国)から教わりました。1989年、人形劇のストーリーショーで有名なベルギーのゲント市公演後は、人形による大道芸にも力を注ぎ、 大阪・道頓堀川の戎橋では投げ銭をいただいていたこともありました。 人形劇団のコンセプト

(トムテというにんぎょうげきだんの名前について)

参考リンク集:

人形劇トムテの他の呼称:

〒580-0044 大阪府松原市田井城1丁目4-18 TEL/FAX:072-339-4118

|