概要解説

普通三味線と呼ばれる楽器は、邦楽の三曲というジャンルでは三弦あるいは三絃と呼ばれています。(弦と言う字にこだわる方も居られますが、大体は、絃の字を使います。)は、字を見れば大体想像がつくと思いますが弦は3本です。

三味線は永禄頃、琉球(現沖縄県)から日本に伝わったと言われています。

沖縄には中国は明時代初期に、沖縄に移民した中国の帰化人によって伝わったと言われます。後、赤犬子が琉球歌曲を作ります。

このように琉球で進化した三糸(サンシンと言う。別説に二弦の説あり)が日本に伝わるわけですが、諸説があります。

その代表的なものは以下の通りです。

一つは、1560年頃、泉州堺の港に琉球(沖縄)に蛇皮線が堺に伝わり、中小路という琵琶法師が、長谷寺(堺市)に籠もり工夫改造して作ったのが三味線といいます。

もう一つは、文禄の頃、琵琶法師石村検校が琉球に渡り、蛇皮線と言う楽器を知り、帰国後三味線と言うものを作ったと言うものです。

その後、中小路、石村、虎沢と続き、この後沢住検校(浄瑠璃系)と、山野井から柳川の流れに分かれます。、柳川検校が三味線組唄を、また、野川検校が大坂で野川流を興します。野川は、柳川検校の後、浅利、浅妻の後の人です。

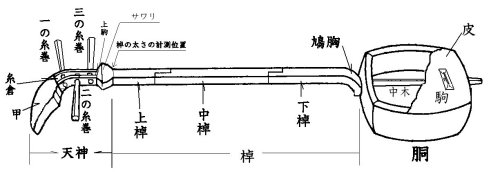

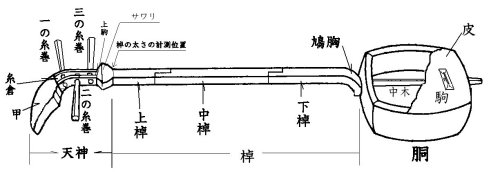

蛇味線の胴には蛇皮が使われていましたが、これを猫の皮、あるいは犬皮にしています。三味線の構造ですが、大きく分けて、天神部、棹部、胴部に分かれます。

天神部分には糸倉と言う、糸巻きによって弦を巻く部分があります。棹は一般的には上棹、中棹、下棹の三つの部分に分かれていて、これを継いで一つの棹になります。胴部分は共鳴部分でもあり、動物の皮を貼ります。本体の材質は、花林、白紅木、紫檀、紅木等です。

棹の太さは、太、中、細棹の三種類です。太棹は義太夫用、中棹は地歌、小唄、常磐津清元など、細棹は長唄などに用います。同様、撥や駒、糸にも色々あり、それぞれ細かく約束事があるようです。三味線には一の糸に独特のうなり音、サワリを上手く出すことが重要です。

棹の部分は、紅木、紫壇、花梨と言った材質のもので作られ、最近のものは三折れ式の分解が可能な構造になっています。

三曲の地歌で使われる楽器は、箏と尺八と三絃(三味線)の三種です。

この頁では三絃について簡単に説明します。

まず楽器についてですが、下に構造と名称を載せています。

構造

三味線は概観は同じ様であっても、微妙に形や寸法が違っています。

これらに厳格な規定が有るわけではありませんがその違いと、使われ方について述べてみます。

種類

まず胴ですが、その違いは以下の通りです。

| 胴の寸法 | 横 | 縦 | 深さ | 通称呼称 |  |

| 長唄用 | 5寸5分 | 6寸5分 | 3寸1分 | ||

| 小唄・清元 | 長唄より各5厘大 | 5厘大と言います | |||

| 常磐津・新内 | 長唄より1分大 | 長唄より5厘大 | 1分大 | ||

| 地唄 | 長唄より2分大 | 3寸2分 | |||

(1寸=3.03cm)

棹部分についての違いを次に記します。

| 鳩胸形状 | 太棹 8分7厘 |

中棹 8分5厘〜 |

細棹 8分〜 |

参考 | 棹断面 |

| 義太夫 | 常磐津 小唄 |

長唄 小唄 |

鳩胸が大きい | 左が一般的。 右は義太夫の 太棹のもの。 |

|

| 津軽 | 地唄 津軽 |

鳩胸が小さい 高いポジションを 使うため |

|||

| 新内 清元 端唄 民謡 |

河東 荻江 俗曲 山田流箏曲 |

(鳩胸は未調査) |

駒についても、特に決まりは有りませんが、以下の様です。

| 長唄 | 清元 | 常磐津 | 新内 | 地唄 | 小唄 | |

| 高さ | 3分〜3分8厘 | 4分〜5分 | 清元にほぼ同じ | |||

| 幅 | 2分2厘〜3分5厘 | 4分〜5分 | ||||

| 重さ | (基準) | 軽い | 清元より重い | 常磐津より重い | 新内より重い | 一番軽い |

| 材質 | 主として象牙・鼈甲など | ツゲ製などの木製 | ||||