まず、自分がどのような曲を吹きたいのかを考えてみましょう。

民謡や歌謡曲、ジャズ、ポップスと言った曲なら、五孔尺八管を使うなら琴古流尺八でも、都山流尺八でもいいでしょう。

洋旋律の曲を吹くなら七孔尺八の方がずっと吹き易いでしょう。しかし、最初に購入する尺八としてはあまりおすすめではありません。まず5孔尺八を推奨します。

サイト発信者の個人的な意見ですが、1尺8寸管は5孔、1尺6寸管を7孔にするのが一番無難な選択だと思います。私は実際、その2本を普段の常用尺八としています。

尺八には、真竹で作られたものが一般的ですが、竹製品は高価なので、廉価な樹脂製や、木製の製品も多く売られるようになりました。

では、どのような選択が良いのか。なかなか難しいですが、わたしなら予算に余裕が無ければ当然、樹脂か木製の調律がしっかりした尺八を勧めます。これだと1万円から3万円くらいで入手できるでしょう。。少し予算をかけられるなら、その時代の初任給ていど位までの価格を限度に、竹製の1尺8寸管を選択すればいいと思います。現在だと20万円前後でしょうか。ただ、竹製の尺八は手工品なので当たり外れが非常に大きいものです。また、個人によって評価も大きく分かれるものです。しっかりした専門店、尺八を良く理解している人に選択をして貰うのが無難でしょう。高い値段を付けているからその尺八はぶったくりをしているとか、あるいは、安価な品だから粗悪品だとかと、勝ってな事を言う感情に先走った自称尺八専門家の発言が闊歩しているようですので注意が必要です。最終的にはじゅっくりと自分で納得するマデ熟慮してから購入する事です。また本格的に自分は尺八を勉強するのだというので有れば、4,50万円から100万円位の尺八を選択するのも良いでしょう。しかし何しろ高価ですから、慎重に考慮する必要があります。当然自由経済社会ですから、価値は相対的に市場で決められてきますが、やはりしっかりした情報を参考にすると良いでしょう。

尺八の長さは最初の1本目は、1尺8寸管を選びましょう。、予算に余裕が有ればもう1本、1尺6寸管を揃えれば基本的には十分です。

尺八には色々な流派があります。

大きな流には琴古流、都山流、竹保流、上田流、明暗流と言った分類が出来ますが、他にも多くあります。

同じ流の中にも、また、細かい派が有るようです。特に琴古流はその差が大きいです。

別な見方として、ジャンルによって分類するなら、古伝本曲、三曲、民謡、詩吟、ポップス、歌謡曲などが考えられます。自分が習いたいものをしっかり知る必要があります。

特に

、流派の違いは、楽器の構造に少し違いがあったり譜面の違いがありますが、いわば、これらは方言、訛の違いといった風なものと理解すればいいでしょう。古曲にはその違いが濃厚に表れますが、新曲と言われる近代、現代曲にはその違いは余りありません。言うなれば標準語化されて作曲されているからです。例外的に演奏に際して、あえて、流派独特の方言、訛を指示する場合もあります。

譜面(楽譜)は、前述のように流派によって色々な記譜法が有ります。

琴古流譜は琴古流本曲という宗教色の強い虚無僧曲や古曲という三曲合奏を吹くために、読譜出来る必要があります。

都山流譜は明治時代の中尾都山を流祖とし主として都山が作曲した”本曲”を吹いたり、箏、三絃との合奏曲や”新曲”と言う、現代曲を吹くのに必要なものです。

新しい曲は現在はほとんどが都山譜で書かれたものしか出版されることが有りません。残念ながら新しい曲で琴古譜が出版されることは非常に少ないのが現状です。

また、五線譜もありますが、この場合、洋楽のように絶対音程で読譜する場合も有れば、1尺8寸管の音の高さに置き換えた譜も有ります。実際吹く場合は尺八の寸法を指定します。この場合は単に、指遣いを表す、単なる記号に過ぎません。

最近の曲は流派にかかわらず演奏されますが、本曲という各流派独特の伝承曲等は、他の流の人が吹くことはめったにありません。禁じられている場合もあるようです。しかし、折角の素晴らしい曲を多くの人に伝える必要があります。先ほども述べたように、方言、訛の違いでしょうか、そう言ったニュアンスが上手く出せない部分は、勉強仕合ってその善いものを協力して伝承することが大切な時代に差し掛かっているように思います。

普通一般には尺八の世界(箏=琴や三味線などとの三曲合奏)では1尺8寸という長さの尺八を使います。1尺は30.3センチだからほぼ54センチです。

この長さの尺八の指孔を全部押さえたときの音はD(レ)の音です。次によく使う竹は1尺6寸間という長さのものです。これも同じように全部の孔を塞ぐとE(ミ)音が出ます。

「春の海」はこの長さの尺八で吹きます。

尺八は縦笛ですので息を吹き込むところは管の先、頭側のところです。ここには斜めに切った部分に歌口という水牛の角がはめ込まれています。こうすると、エッジの部分が腐れにくいし音がよく出るようになります。この歌口の形は流派と言う、グループによって少しずつ違います。各グループには独自の曲を持っています。最近の曲はあまり流派に関係なく同じ曲を吹きますが昔の曲は他の流派では吹くことが出来ない慣習になっています。

将来、いずれかの先生に教わりたいと思っている、その先生の所属グループのもの、あるいは自分が吹きたい曲を持ってたグループのものを選びましょう。

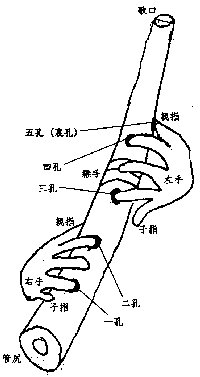

楽器の持ち方:歌口の反対側を管尻といいます。管尻の方から第一孔、第二孔と数え一番譜吹き口に近い穴が第四孔そして裏側の穴が第五孔といいます。

構えですが、歌口のほうを下あごに当て、第1孔と第2孔の間の部分を右手の中指と親指とで挟むようにして尺八を持ちます。

これで、顎の部分を支点に左右上下に尺八を動かしてみて下さい安定して動かせるなら、薬指を第1孔に当て、人差し指を第2孔に当てて穴を塞ぎます。

左手の親指を第5孔にあて、中指を第3孔と第四孔のあいに置き薬指で第3孔、人差し指で第4孔を塞ぎます。

尺八は指孔(穴)が前部(上穴)が四つ、裏部(後ろ穴)が1つで合計5つの穴が有ります。

根っこ側(管尻)が下側になり、反対側は斜めに一部削られていて、水牛の角で出来た歌口と言うところが上部になります。上部の歌口の反対側を”当たり”と言います

持つ場合は右手が下、左手が上になるのが一般的で、人差し指と薬指で上穴を塞ぎ、後ろ穴は左の親指で塞ぎます。

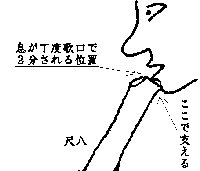

尺八の上部の、歌口側を上に、反対側を顎(あご)部に当てて固定しますが、この顎の位置を決めるのが結構むづかしい。

大まかに言うなら、尺八を水平に構え、歌口を軽く上下唇で挟みます。このとき歌口の反対側が顎の中程に当たる筈です。そこ等辺が顎で固定する場所です。

そのまま顎の位置がずれないように少しずつ管尻をさげて水平位置に対し45度か50度位の角度に尺八を構えます。そして息を歌口に向けて静かに吹き込みます。ややもすると唇側に移動してしまいがちですが、位置を前後して音の鳴る場所を覚えましょう。

これは、実際のところ、簡単と言えば簡単だし、難しいと言えばまた然りです。

ここでは、あまり難しく考えないで、音楽を楽しむための最低限のことを書いておきます。

さて、笛が鳴るのは、管の中にある空気が振動しているわけです。

尺八は歌口部分を見れば、その断面が想像できると思いますが、楔形をしています。

そのエッジ部に風(息)が当ると音が発生します。一般にエッジトーンと言われるものです。

歌口部分に息を当てるとカルマン渦が発生します。この渦の振動で音が発生します。

ビルの角に風が当ると音がしたり、強い風の日に電線がうなり音を発生するのも同じ現象です。

管内の気柱が共振したときに、もっとも小さいエネルギーで効率よく音が鳴るわけです。

この様子の分かるサイトがあります。

ヤマハのリコーダーのなぜ音が鳴るかの説明図http://www2.yamaha.co.jp/u/naruhodo/01recorder/recorder1.html

を見てください。

リコーダーでは、吹き込まれた息が、ウインドウエイを通りラビューム(エッジ)に当り振動する図が詳しく説明されています。

まさに尺八そのもので、ウインドウエイ部は尺八の場合唇で代用します。ラビューム部が尺八の歌口にあたります。

よく尺八をフルートとの比較で説明される方が居られます。確かに尺八もフルートも発音原理はエッジトーンです。

音色も確かに似ています。が、縦笛と横笛ですので似て非なるものです。

しかし、リコーダーは外観では似ている様で似ていないのですが、縦笛同士で、違いはウインドウエイぶが有るか無いかでの違いです。しかし尺八は唇を使ってこのウインドウエイをこしらえて吹いているのです。だからこの唇の厚みとか硬さ形と言った、個人個人違いが発音に大きく影響します。

尺八が鳴っているときは、両端が振幅の一番大きくなっている”腹”が生じた定在波が出来ています。

両端が開いている管は、同じ指遣いでオクターブが違う音が出ますが、閉管の場合(クラリネット等)は、同じ指遣いでは1オクターブと完全五度の違った音が出ます。

このことから、尺八は管端の外側に空気の”腹”(一番膨らんだ山部)が出来ていますから、その山のてっぺんにエネルギーを効率よく与えて、管内の定在波を持続させる必要があります。

この辺は、ヤマハのリコーダーサイトで理解できると思います。

この定在波は管の長さによって決まってくるのですが、「楽器の音色を探る」(安藤由典著=中公新書)によれば、振幅の最大点は管端の少し外側にある、と述べられています。「開端補正」と言って、管直径の0.6倍だそうです。

この点からすれば、一番効率よくなる点、”腹”の位置は、尺八の歌口付近ではなく、口蓋、唇の内側ぐらいになります。

このことから、唇の先だけで吹くのは息が平衡になりませんので、出来る限り唇の奥のほうから、ウインドウエイの形のように吹けば、平行な息が歌口に当たるので理想ではと想像するわけです。(科学的な根拠はありませんが)

次に注意する点は唇も当然ですが、あごなど口蓋も力を入れず自然に吹くことです。それには肩の力を抜いて吹くことでもあります。

以上を前提にしてですが、一般には唇の尻を両横に広げるようにな、”エ”と発音する様な形が一般的です。

この吹き方は悪いという人も多いですが、よく考えれば、こういう吹き方が多いと言うことは、とに角、吹きよくて音が出易い形だといえます。ではなぜ、この吹き片が悪いと言われるのでしょうか?、それは、尺八の音が堅くて奥行きがない、艶がない、インパクトのある大きな音が出ない等があるようです。然し、それはそれで吹けるようにする方法として悪くはないと思います。

きっと、尺八の方がそう言う吹き方を求めているのでしょう。

ただ、このままではは駄目です。少し吹き方に余裕ができてくれば吹き方を少し変えてみましょう。

まづ、口笛を吹く様な形で軽く吹いてみる。これは”尺八吹奏研究会 貴志清一 著”「尺八吹奏方Ⅰ」に書かれていますがこの吹き方をた試してみましょう。次ぎに、誕生ケーキの上のろうそくの火を吹き消すような感じにほっぺたを膨らませて十分口の中に空気を保って吹く、以上の、二つの吹き方を加えて、音をとぎれない様に鳴らしながら(ロングトーン)、ほっぺを膨らました吹き方から口笛の吹き方、そして、”エ”形の唇で吹くことを連続して続けるのです。

特に、ほっぺを膨らませた形で一気に息を吹き入れるとかなりインパクトのある音が出るようになります。また、唇に自由度が出るので変化のある音の吹き方ができるようになります。

このほっぺたを膨らませる吹き方の代表格は某有名なH先生ですが、あのインパクトある吹き方はなかなか素人には真似は出来ません。わたしの近くにもそんな吹き方がおられるのでが、ほっぺたが膨らんでどう見ても格好のいい良いものではありませんし、音が汚くて聞けたものではありません。やはり、吹き方は人それぞれに工夫が必要かなと思います。

わたしは、この吹き方と従来の吹きかたをミックスしています。

練習は散歩時などにほっぺたを膨らませて、何というのですかね、紙風船を膨らませる、あるいは蝋燭の火を吹き消すと言った風にして息を吹きだしながら唇の形を普段の”エ”と言う発音の時の唇にしたり戻したりします。これは結構自分では、有効だと思っています。というのも、よく口腔を広げて吹くとふくよかな朗々とした良い音が出る言われますが、この方向を広げるという感じは、まさにこのほっぺたを膨らませたときの感じだからです。

後はこのバリエーションで、頬を膨らませたまま息を止め(鼻で息をしていますが・・・)口の中の空気の塊を動かし、上唇とはの間に入れてみたり、下唇と派の安威でに移動させたり下顎当たりにまで押し込めたりして息を吹き出してみると、自分の吹きよい形が少しづつ感じ取れるとおもいます。

この吹き方を、今度は尺八を使って練習します。

インパクトある音を出すときは思いっ切り頬を膨らませた状態で蝋燭の火を一気に消す吹き方をし、普段は口腔が拡がった感じを保って吹きます。

自分でもこの吹き方は、一定の成果を得たと思っています。

次に、この”腹”で息を調整すると言うことも重要です。

ま、よく言われるのが”腹式呼吸”ですね。でも、これって実際の所、どうすればいいのでしょうか。

インターネットでも”腹式呼吸”について色々調べられますが、そこに書かれている説明に従っていざ自分が実行する場合なかなか会得する事ができません。

説明によっては、へその辺のお腹をペコペコ膨らませたりへっこめたりするような説明をしているサイトもあるようですが、こんな運動ではありませんよね。

もし、しょっちゅうこんなコトしていたら腸捻転でも起こしそうですよ。

最近このことで、少し会得できたことがあります。息を吸えば空気が入って膨らむ位置が、まず胸、肺ですね。次に腹、へその下部あたり下腹部にかけてと言うところですね。息を吸えばこのどちらかが膨らみます(両方童子と言う肩も折られるでしょうね)が、最近この中間部、臍からもぞおちにかけての部分に息を吸ったとき空気がたまるようになりましたね。

どういうんですか仰向けに寝て、足を持ち上げたときに力の入る部位ですか、ここに息が入ると結構音に腰が入り、今まで力のない音しか出なかった乙”ロ”もしっかり響いてくれます。

もちろん吹くときの唇の形も大切ですが、力を抜くには咽に力を入れて少し声帯を広げるようにすれば唇から力が抜けるようですが、コツを得ればいつもそんな風に咽に力を入れて吹く必要はないだろうと思いますが・・・

何れにしろこれは、言葉で言い表すのはなかなか難しいですね。各自工夫して下さい。

私は、尺八の練習初めに、腹を一瞬絞るようにして息を吹いて音を出す練習を少しします。

ぱっ!、ぱっ!、ぱっ!と吹いて立ち上がりの早い正確な音を出す。胸でぱー、ぱあーと吹かないことです。

さらに、日頃の尺八練習として、「乙ロで尺八を10分ぐらい吹けばよい」と言うような練習法を聞きますが、ただ単に ヴォロオーーーー と立ち上がりの悪いロを吹いていてはあまり効果が無いように思います。

はっきりとした音で、吹くと同時に ローーーー と言う正確な綺麗な音が出るように吹く練習が必要です。

むちゃくちゃ吹いても雑音が出てしまいっては駄目です。吹くと同時に腹を絞る、いや、腹を絞るように吹くことで正確で確かな乙ロの音が出るようにすることです。

但し、絶えずこんな吹き方をしているわけではなく、気を抜いて軽く吹いているときもあり、要所要所でこういった吹き方をする事が必要であると言うことです。

長くお世話になっていると私のように才のないものでも少しづつ何かが見えてくるものですね。医やかえって才能ある人なら難なく出来てしまって、多くの人が苦労している部分が何なのか、不思議にこそ思えてもそこが見えないこともあるでしょうね。

私も尺八を吹くのに大きな音、特に乙”ロ”が鳴ってくれないことに苦労しました。

もちろん吹くときの唇の形も大切ですが、力を抜くには咽に力を入れて少し声帯を広げるようにすれば唇から力が抜けるようですが、コツを得ればいつもそんな風に咽に力を入れて吹く必要はないだろうと思いますが・・・

ま、なんとなく今頃こういうことに考えいたりました。