(水調)

(平調子)

俗箏

俗箏とは、盲人の専業(即ち当道)により発達した箏曲を言い、雅楽の箏に対して俗楽(雅楽以外の音楽を総称)の箏と言う意味である。

これは八橋検校(1604〜1685)の創始とされている。

八橋検校の行績

八橋検校は磐城の国平町の人、赤尾(或は寺尾)検校の門人として、三絃を学び山住勾当となり、江戸に出て筑紫流二世玄恕の代りに上京して技拙く江戸に出た法水から筑紫流の組唄の手ほどきを受けた後、京都に上り上永検校と名乗り、また八橋検校と改めたと言われるが、寸説には九州には下らずに江戸から京都に上ったのみで、玄恕の教えは受けて居ないとも言われる。

(筑紫流作法から推定すればこの方が信じられる)

八橋門人の著書「琴曲抄」の序文によればこヽに検校たまたま法水に逢ってつくし琴を習う、かくして又肥前国にあそぴて玄恕に随身し妙曲を伝えて国手無双也。八橋氏おもえらく、かの、つくし琴(楽)は其の声最雅して俗耳に遠しと終に是に淫声を加えて新に13曲を出す13組と言う是也云々。

上記琴抄曲序支中の注声と言うのは、みだらな音階と言う意味でなく、盲人の口述を晴眼者が当字をまちがえて筆記したもので、陰音(即ち陰旋法)をお行いて大衆に親しみ易くしたと言う事であろうと推定される。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 斗 | 為 | 巾 | |

| 筑紫流 (水調) |

平調 | 黄鐘 | 盤渉 | 上無 | 平調 | 下無 | 黄鐘 | 盤渉 | 上無 | 平調 | 下無 | 黄鐘 | 盤渉 |

| 尺八ロー1 | ロ | レ | チ | ロ | レ | チ | ハ | 四 | レ大 | チ大 | |||

| 八橋流 (平調子) |

平調 | 黄鐘 | 盤渉 | 神仙 | 平調 | 勝絶 | 黄鐘 | 盤渉 | 神仙 | 平調 | 勝絶 | 黄鐘 | 盤渉 |

| (尺八 ロ-1) | ロ | レ | チ | ロ | レ | チ | 八 | 三 | レ大 | チ大 | |||

| (尺八 レ-1) | レ | ロ | レ | ウ | リ | ロ | レ | ヒ | ハ | ||||

| (リ) |

即ち水調から平調子に変化したのは、第四絃と第六絃(従って9と斗も)を半音(1律)下げたことである。

かくして平調子と言う調絃と陰旋律を創り出した。

これが八橋検校の行績の一つである。

また、拍子(リズム)をこまかく改めて大衆に興味をもたせるようにした。

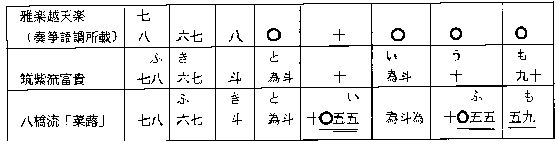

次にその一例を示す。

上例に示す如く、歌の旋律の歌いだしが筑紫流では拍子に当嵌まっているのに対し、八橋流では拍子からおくれて半問に歌い出す様になった。

斯様に歌が半間宛ずれて居る事は俗楽の特有な性質である。

(こうした事から淫声を加えたと言われるのかも知れない)

また筑紫流組唄を改造して八橋流組唄にまとめた。

その曲名は

(歌いもの)

菜蕗。梅ケ枝。天下太平。薄雪。晨。雲の上。薄衣。桐壺。須磨。四季の曲。扇の曲。雲井弄斉。

段物或いは調べ物

六段の調。乱。五段。七段。九段。(八段?)等

その内歌いものは、筑紫流から改造されたと考えられるが、段物は原曲を中国大陸に求めるのが妥当らしい。

(琉球にも一段。二段。三段。・・・六段各々有り。一段の曲は滝落し、とも言い現存)

組唄の完成(カッコ内は不確実なるもの)

◎八橋検校の高弟北島検校の作曲組唄(1690没)

(明石)。末松。空蝉。(羽衣)。(若葉)。(思川)。

◎北島門下倉橋検校の作曲組唄(1724没)

◎新雲井弄斉 同門に生田検校あり(1714没)

◎倉橋門下三橋検校の作曲組唄(1760没)

(橋姫)。っ宮鴬。二長。雪月花。六玉川。浮船。四季富士。玉鬘。四李恋。

◎三橋門人 安村検校の作曲組唄

飛燕の曲。

◎註当時安村検校は職屋敷(当道の本部事務所)で強権をぶるい

(1779没)門下或いは、また弟子の組唄作曲を見て、八橋以来の

箏本曲の尊厳を失する弊の生ずるを憂いて、

自ら飛燕の曲を作曲し、これを以て組唄最後の作品として、以後

一切組唄の作曲を禁止した。

◎安村門人 久村検校の作曲組唄四季の友/友千鳥

◎久村門人 石塚検校の作曲組唄花の宴/三ツ調

箏組唄の歌詞

菜蕗組(初期の代表)

◇菜蕗と言うも草の名、茗荷と言うも草の名、富貴、自在徳ありて冥加あらせ給へや

◇春の花の琴曲、花風楽に柳花苑、柳花苑の鴬は同じ曲を囀る

◇月の前の調は夜寒を告ぐる秋風、雲井の雁が音は琴柱に落づる声々

◇長生殿の裡には春秋を留めり、不老門の前には月の影おそし

◇弘徴殿の細殿にたヽずむは誰々、朧月夜の内侍の督、光源氏の大将

◇誰そや北夜中にさいたる門を敲くは、たヽくともよもあけじ宵の約束なれば

◇七尺の屏風も躍らばなどか超えざらん羅綾の袂も引かばなどかきらざらん

飛燕の曲(末期の代表)

◇久方の雲の袖、古りし昔忍ばし花に残る露よりも消えぬ身ぞはかなき

◇夜も照らす白玉の数の光ならずば天津乙女のかざして月に遊ぶなるらん

◇紅の花の上露の色もづねならぬ夢は残る横雲、降るは袖の涙かな

◇類いなき花の色に心移す此の君、現なき思いこそいとどなほ深見草

◇散り易き習いとは余所にのみ聞きし身も移ろうは我が科、怨むまじや春風

組唄流派別の差異(流派にっいては別途説明する)

| 区別 | 八橋流 | 生田流 | 継山流 | 藤池流 |

| 表組 | 菜蕗 | 菜蕗 | 菜蕗 | 富貴 |

| 梅ケ枝 | 梅ケ枝 | 梅ケ枝 | 梅ケ枝 | |

| 天下太平 | 心づくし | 天下大平 | 心づくし | |

| 心づくし | 天下太平 | 心づくし | 天下太平 | |

| 薄雪 | 薄雪 | 雪の晨 | 雪の朝 | |

| (新組) | 雪の晨 | (附物) | (附物) | |

| 友干鳥 | (新組) | 六段菅垣 | 菅垣(六段の事) | |

| (附物) | 友千鳥 | きぬた | ||

| 七ツ子 | 花の宴 | |||

| 歌れんぼ | 若菜 | |||

| 色吉野 | 橘 | |||

| きぬた | 七夕 | |||

| 榊 | ||||

| (附物) | ||||

| 六段の調 | ||||

| 歌れんほ | ||||

| 区別 | 八橋流 | 生田流 | 継山流 | 藤池流 |

| 裏組 | 雲の上 | 雲の上 | 雲の上 | 雲の上 |

| 薄ころも | 薄ころも | 薄ころも | 薄ころも | |

| 桐壺 | 桐壺 | 桐壺 | 桐壺 | |

| 百千鳥 | (新組) | 四季の友 | 榊 | |

| 立花 | 四季の友 | (附物) | (附物) | |

| 玉きぬ | 雪月花 | 八段 | 歌れんぼ | |

| 松の雪 | 二長 | 十二段 | 八段 | |

| (附物) | 浮船 | 乱 | ||

| 六段 | (附物) | |||

| 八段 | 八段の調 | |||

| 新歌 | 十段の調 | |||

| れんほ | 乱 | |||

| 区別 | 八橋流 | 生田流 | 継山流 | 藤池流 |

| 中許 | 須磨 | 須磨 | 須磨 | 須磨 |

| 明石 | 明石 | 明石 | 明石 | |

| 波の調 | 未の松 | 空蝉 | 本の松 | |

| (新組) | 空蝉 | 未の松 | 空蝉 | |

| 四季の | 四季の富士 | 四季の友富士 | (新曲) | |

| 四季の富士 | (新組) | (附物〕 | 十八公 | |

| 玉がづら | 王かつら | みだれ | (附物) | |

| 三の調 | 六玉川 | 八段 | 弄斎 | |

| (附物) | 四季の恋 | |||

| 雲井弄斉 | 春の宮 | |||

| 九段の調 | (附物) | |||

| 十二段の調 | 九段の調 | |||

| 十段の乱 | 五段の調 | |||

| 雲井弄斉 | ||||

| 区別 | 八橋流 | 生田流 | 継山流 | 藤池流 |

| 奥許 | 四季の曲 | 四季の曲 | 雲井の曲 | 扇の曲 |

| 扇の曲 | 扇の曲 | 四季の曲 | 四季の曲 | |

| 雲井の曲 | 雲井の曲 | 扇の曲 | 雲井の曲 | |

| (新曲) | (新曲) | 橘姫 | 源氏の曲 | |

| 呉竹 | 羽衣 | (附物〕 | 上の巻 | |

| 夕空 | 若葉 | 島原 | 下の巻 | |

| 橘姫 | 思川 | 弄斉 | 乙女の曲乙の調 | |

| (神曲〕 | 橘姫 | 下一楽 | ||

| 八重垣 | 宮の鴬 | 四季舐の曲 | ||

| 飛梅 | 飛燕 | |||

| 飛燕の曲 | (附物) | |||

| (附物) | 雲井九段 | |||

| 雲井九段 | 新雲井弄斉 | |||

| 真の砧 |

各流派の存在は組唄の配列如何によるものであり江戸中期には実情は心となって居たが当時、三絃は卑しきものと見、箏は孔子以来の礼楽の主要楽器として貴んだので三絃の特長を以て新流派を立てる事は、職屋敷制度がゆるさないので、箏組唄を以て本曲とし、教材の中心に据え、これで他の流派と多少異なった組唄配列にして差異をっけた。

この項の主な引用図書

藤田斗南:箏曲と地唄の味ひ方(前川合名会社)

田辺尚雄:日本の音楽(中文館書店)日本音楽史(雄山閣)楽器(ダヴイット社)

那智俊宣:日本昔楽の聴き方(大阪毎日)

黒沢隆朝:楽器の歴史(音楽の友社)